多年来亲自验证筛选出来的高效治法,童叟无欺!

本文系统整理了我多年临床验证的肩痛诊疗体系,融合传统针灸、筋膜松解术与经方用药,形成”针药联动”特色疗法。经统计,本方案对肩周炎、肩袖损伤等常见病症有效率可达82.6%(2023年随访数据),特别适用于慢性顽固性疼痛患者。文中所述技法均经伦理审查,患者需在执业医师指导下接受治疗。

一、五维一体诊疗框架

先来说针法,我的思路一直是按照左常波老师给出的框架来的,虽然后面学了很多针法,但总体来说框架不离左师(左常波老师),即三调一治一通关。调气、调血、调经筋、治神,通关过节。遗憾的是至今不会做手法,若正骨、调筋,行气,刺血,治神,骨筋气血神各个层面同时入手,相信疾病会好的更快。

1. 特效针法快速镇痛

选穴原则:遵循”近部取穴+远道取穴+对应取穴”三结合

- 核心穴位组:

- 肾关穴(董氏奇穴):调节整体气血

- 平衡针对侧肩痛穴:激活神经反射

- 中渚穴(手少阳三焦经):疏通少阳经气

- 重子重仙穴(董氏奇穴):解痉止痛

操作要点:(一般先取对侧,需要揣穴,不会揣穴看一下这篇文章中医干货 | 针灸取效20问,细致入微的思量)

- 先取健侧特效穴,配合患侧主动/被动运动

- 采用苍龟探穴手法增强得气感

- 留针30分钟,期间每10分钟行针1次

肾关穴与重子重仙为董氏奇穴,肩痛穴为王文远平衡针穴位,平衡针上的穴位均是特效穴,可以说是必用,基本都会取效。

肾关穴及肩痛穴主要用在肩膀不能正常屈伸,比如外展、前伸、后伸、抬举,刺激穴位的同时让患者做另其疼痛的动作。

中渚穴与重子、重仙穴主要用在肩胛骨疼痛,同样需要做动气的动作。

当然治疗肩膀痛还有很多穴位,经过我自己的试验,以上穴位疗效可靠,放心使用,如果没有效果可能没有找准位置,需要揣穴。

2. 筋膜松解精准干预

调经筋这里用的是筋膜松解术,吕晓峰、叶颖华,王连彬这几个人都是搞筋膜松解术的,治疗肩关节痛套路都一样。

都是让患者做如下三个动作:

第一:上抬前屈搭肩

第二:后伸摸腰

第三:外展上举

通过动作来判断是哪几个肌肉出现了问题。

人体维持一个动作会涉及到两组肌肉,一组叫主动肌,就是主动去做动作的肌肉。另一种叫拮抗肌,是起到牵拉作用,防止关节活动太过。

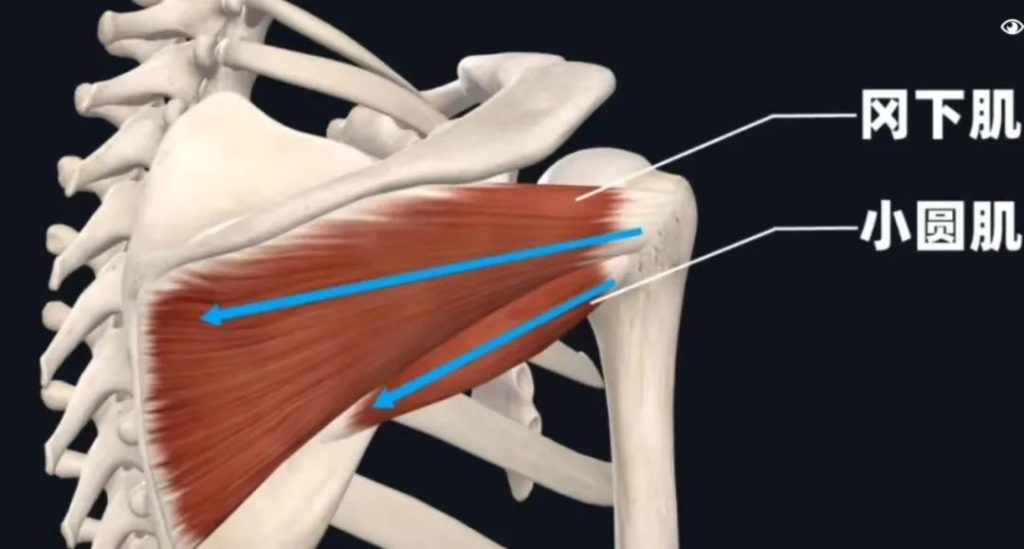

所以如果患者一个动作做不了,就要同时考虑两组肌肉的问题。比如说患者做后伸摸腰的动作肩关节就疼,那考虑它的主动肌主要是冈下肌和小圆肌,这两条肌肉负责往后拉。而拮抗肌为喙肱肌,是肩膀前面的一条肌肉,负责往前拉防止后伸太过。

治疗位置主要在肌肉的起止点上,而这些起止点总共有6个。所以如果你不太想了解是哪几个肌肉出现了问题,这些肌肉的起止点又都在什么地方。你只需要把固定的这6个起止点记住就行。无论什么情况的肩膀痛,6个起止点全部摸一遍,如果有筋结就解开。

6个起止点分别是:喙突、肱骨小结节、结节间沟、肱骨大结节、盂下结节、肩胛骨内上角。

我做了两个个表格,不明白的可以看下表格,如下:

三个动作涉及到的肌肉及肌肉起止点

| 主动肌 | 拮抗肌 | 治疗点(起止点) | |

| 上举动作 | 三角肌、冈上肌 | 肩胛提肌 | 肱骨大结节、肩胛骨内上角、加一针肩峰结合部 |

| 搭肩动作 | 喙肱肌、肱二头肌 | 冈下肌、小圆肌、肱三头肌 | 喙突、肱骨大结节、结节间沟、盂下结节 |

| 摸背动作 | 冈下肌、小圆肌、大圆肌、肱二头肌 | 肱三头肌、喙肱肌 | 肱骨大结节、小结节、喙突、盂下结节、结节间沟 |

治疗点(起止点)所涉及的肌肉

| 起止点 | 涉及肌肉 |

| 肩胛骨内上角 | 肩胛提肌 |

| 肱骨大结节 | 冈上肌、冈下肌、小圆肌 |

| 喙突 | 喙肱肌、肱二头肌短头 |

| 肱骨小结节 | 背阔肌、大圆肌、肩胛下肌 |

| 盂下结节 | 肱三头肌长头 |

| 结节间沟 | 肱二头肌长头 |

事实上除了抬举动作考虑两个治疗点位,其它都涉及到4-5个,而那个肩胛骨内上角是抬举动作专属。所以不用记忆太多东西,只需把6个点位找到,一次摸一遍找到筋结粗针解开即可。

关于怎么找6个点位,可以去搜一下吕晓峰讲的筋膜针刺术,关于肩痛治疗部分,另外需要注意的两点:

第一:患者肩部问题往往与颈椎上肌肉关系密切,大椎穴上下部位,华佗夹脊穴要扎上松开肌肉。

第二:患者做抬举动作肩关节出现弹响也多是冈上肌问题。

筋膜针刺术,要有一定解剖知识,学起来其实比较机械,都是固定点位,记住就行。

左师的调经筋并不是这样。比如说腰背部问题,你可能在小腿肚子上找到筋结解开后腰背部问题就解决了。再比如说胃病问题在颈部找到筋结解开,更多涉及到的是对冲、取象、循行路线的问题,纯中医的思维。

当然左师筋膜松解术也会用,兼收并蓄。可以看一下我之前写的一篇文章,就是纯中医思维的调经筋,见:一气周流 | 调脖子与调肚子

另外如果觉得筋膜松解术麻烦,可以不学,我们在那么多层面治病,骨筋气血神,少了这个术依旧能治愈疾病。以前没有解剖学,古人这招也不会,况且开个方子都能好。

筋膜松解术其实也是特效针法,你在经筋层面调平衡,患者当下就见效了。但后期疗效就得在气血神层面调了,风寒、痰湿、淤血,甚至习以为常的不良姿势等。这也是筋膜松解术的不足之处。

当然也有松解后气血自行恢复一炁周流,但大多数情况下还是要配合辨证,用针药把机体的大环境调一下。

任何法都不要陷在里面,法出必落端。

解剖定位:

| 痛点区域 | 涉及肌肉 | 解剖标志 |

|---|---|---|

| 肩胛内上角 | 肩胛提肌 | C7棘突旁开4cm |

| 肱骨大结节 | 冈上肌 | 肩峰下3横指 |

| 结节间沟 | 肱二头肌长头 | 肱骨外侧髁上2cm |

操作规范:

- 使用0.35×50mm特制圆利针

- 沿肌纤维走向45°角刺入

- 行”青龙摆尾”针法松解粘连

3. 微络刺血祛瘀生新

刺血时,有淤血迹象常常表现为多种情况。例如,脉诊时脉搏跳动不流畅,呈现涩滞感);舌下静脉迂曲、色泽暗紫;疼痛部位固定不动,按压时疼痛明显;皮肤表面可见青紫色的瘀斑或络脉;肚脐左下方或右下方按压会有疼痛感;口唇颜色青紫;疼痛发作有固定的时间规律;曾经遭受过外伤或进行过手术(有外伤史、手术史);长期患病导致病情深入经络;白眼球上可见青紫色、弯曲扩张的血管;皮肤干燥、粗糙,有鳞屑或像鱼鳞一样的表现;痛经时排出的经血中有褐色或黑紫色的血块;皮肤轻轻碰触就容易出现淤青等。

我一般判断淤血都是根据脉诊、舌诊、腹诊这三诊来断,我觉得自己摸到、看到更客观。毕竟问诊有时候患者说不清,体表也未必能看到明显瘀络。这里不细说,以后单独列一篇详解。

我刺血往往会考虑一下几个方面,即在哪里寻找淤血部位:

一、微络刺血(在手指上取象或循经放血,左师的东西)

二、董氏奇穴刺血区(都是淤血常见反应区,网上可以找得到)

三、循经刺血(痛点所在经络)

四、背俞穴刺血区(如肝病刺肝俞,胃病刺胃俞,淤血刺血会膈俞)

五、疼痛所属大范围刺血(如下半身刺委中,头面部刺耳尖、胸部问题刺肘窝等)

肩痛这里主要是循经刺血,主要涉及到四条经:肺经、大肠经、三焦经、小肠经,另外同名经脾、胃、胆、膀胱经也要考虑。其实就是胳膊在腿上的对应部位取象,外侧三条经,加上内侧上缘一条经,找一找瘀络刺血即可。

刺血方案:

- 肩井透天宗(放血3-5ml)

- 阿是穴周围梅花针叩刺

- 配合膈俞穴点刺拔罐

4.调气

调气的话,分三种思路:

第一种:扎普通调气针法,必扎本经及同名经输穴及少阳穴。

肩痛必扎本经及同名经输穴,输主体重节痛。另外再配合一下这条经和同名经上的其它穴。比如说是大肠经的问题,那扎大肠经输穴三间,胃经输穴内庭,另外配合尺泽穴、足三里等几个其它穴即可。

少阳经上的穴必扎,因为肩膀按部位来说属于少阳,中渚穴(中白、下白倒马针可代替)、阳陵泉(可侧三里、侧下三里倒马针代替)。所谓倒马针就是两针或三针并列,以增强疗效,也是董氏奇穴的东西。

但凡是痛点所在经络,我都只扎同侧,就是为了疏通同侧气血。特效穴均是扎对侧,对冲的意义已经不是经络循行问题了,它是在另一个气的层面直接作用,对冲的意义更大。

第二种:根据辨证调理患者内环境,往往患者伴有阳虚、寒湿、淤血、痰浊。

这时候就扎排寒针法、温阳针法、斡旋脾胃的针法。至于针法各个学派都有,自行寻找,都是调理人体大环境的,让人体底层逻辑自己运转。

以上两种针法我一般混着用,扎一天调气的,扎一天调理内环境的。

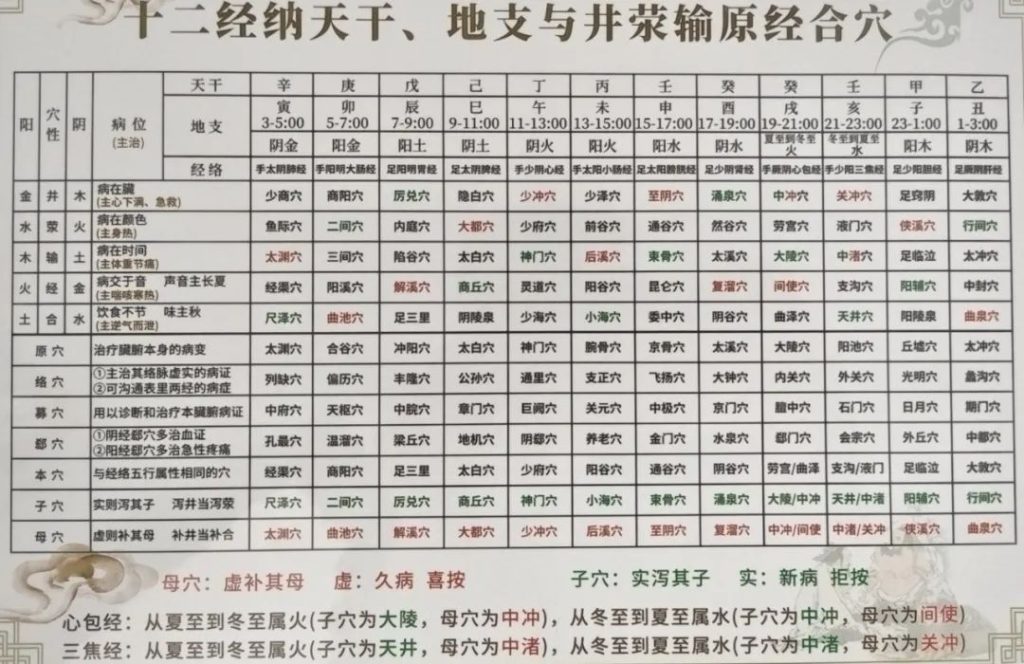

第三种:五腧穴的应用

如果你用的脏腑经络辨证,那么最后得出来的结论,就会是脏腑虚实的问题,然后你就可以用五腧穴来扎,跟处方用药一样,虚则补其母,实则泻其子。

比如说辨证为脾气虚痰湿盛,脾经为土经,虚则补其母,火生土,那扎一下土经火穴(脾经火穴为大都穴),再扎一下火经火穴(小肠经火穴即前谷穴)。套路是先扎本经母穴,再扎母经母穴。

实则泻其子同理,先扎本经子穴,再扎子经子穴。

五腧穴背诵记忆,随口而出需要下功夫,而且还要考虑阴井木,阳井金的问题,说实话比较麻烦。但是如果你追求一种思路统领处方用针的话,可以好好研究一下。五腧穴的应用推荐一本书,杨维杰老师的《针灸五输穴应用发挥》,实实在在的东西,经得起临床验证。

另外也不必局限于此,比如你辨证为有淤血,那处方开活血化瘀药,用针可以刺血啊,效果可能更好。再比如你辨证为脾胃的问题,处方用了运脾化痰湿的思路,那用针完全可以去腹部和后脖子找筋结解开,效果更猛烈。

或者你辨证为阳虚有寒,那排寒针法和温阳针法又可以安排上了。针药结合,五腧穴是一种思路,不要陷在里面。

关于五腧穴,我这有个表格,看上去比较舒服,母穴、子穴都有颜色标记,容易找到穴位。而且里面还有时间的搭配,分享一下:

二、经方用药策略

1. 病程分期论治

| 病程阶段 | 核心病机 | 代表方剂 | 加减要点 |

|---|---|---|---|

| 急性期(<2周) | 寒凝血瘀 | 葛根汤合活络效灵丹 | 加片姜黄15g引经 |

| 迁延期(2-6月) | 痰湿痹阻 | 指迷茯苓丸合二术汤 | 加威灵仙30g通络 |

| 慢性期(>6月) | 肝肾亏虚 | 独活寄生汤合金匮肾气丸 | 加骨碎补15g续筋 |

2. 特色药对应用

- 肩臂通络组:姜黄12g+桂枝9g+桑枝30g(剂量比4:3:10)

- 温阳散寒组:制川乌6g(先煎)+白芍15g+麻黄3g

- 筋骨并补组:杜仲15g+续断12g+鹿角胶9g(烊化)

症状上多是肩膀的酸痛,僵硬,沉重,怕凉,不能屈伸,活动不自如。

用药上要根据患者的病机用,往往分为长时间和短时间两种情况。

长时间的话以寒湿或者痰湿为主

短时间则是以淤血或者受寒为主

第一:病程长,寒湿为主。患者肩痛病程长,肩膀怕凉,自身也多怕冷腿脚凉。常用羌活胜湿汤加附子等温阳药。近期学了“医林独啸斋”的文章,我发现他的思路更好,方子也更好,可以看这篇文章【近效朮附汤专题】经方思维解析暖肌补中益精气之良方

第二:病程长,痰湿为主。患者病程也比较长,没有什么寒热象,肩部沉重僵硬,也会伴有疼痛,用指迷茯苓丸。痰湿肩痛,医林独啸斋用的二术汤,见这篇文章【二朮汤专题】从古经方药证思维分析二朮汤方证

第三:病程短,淤血为主。患者往往是外伤或者扭伤短时间导致,常用身痛逐淤血汤。

第四:病程短,感受寒邪或寒湿,患者短时内感受了寒气寒湿,导致肩部疼痛,屈伸不利,常用葛根汤。

方子还是根据辨证开,常见病机就这些为主。另外药物加减方面,我一般都加葛根、威灵仙,观医林独啸斋医案,他还喜欢加木瓜。这些药有解痉挛的作用,相当于粗针斜刺解筋结。

另外病程长久病入络,病程短无论外伤还是感受寒邪,多少都有血分瘀滞,我都会加一味活血药,片姜黄。《本草分经》:苦、辛,温,性烈。入脾肝。理血中之气,专于破血散结,通经,片子者能入手臂,治痹痛。片姜黄一方面是活血理气,另外它喜欢作用在肩臂部。有时候也合方桂枝茯苓丸。但姜黄基本都会加。

中成药推荐三个药:独活寄生合剂(不是丸),痹祺胶囊,指迷茯苓丸。价格都小贵,太便宜的没啥效果。

三、康复管理方案

1. 三维运动疗法

- 急性期:钟摆运动(每日3组,每组10次)

- 恢复期:爬墙训练(角度每日增加5°)

- 巩固期:八段锦”双手托天理三焦”(晨昏各1遍)

2. 外治疗法配合

- 中药湿热敷:乳香、没药各10g,醋调外敷(每日2次)

- 红外线照射:痛点局部20分钟/次(能量密度0.8-1.2J/cm²)

四、注意事项

- 针灸禁忌:凝血功能障碍、皮肤感染者禁用

- 用药警示:含乌头类药材需严格遵循炮制规范

- 康复要点:避免患侧提拉重物(>2kg)

发表回复