导言

“一气周流”是中医核心理论之一,强调人体气机如环无端的循环规律。本文结合临床实践与经典理论,解析通过调节颈部(玉枕关)与腹部(中宫)改善任督二脉循环的诊疗思路,为慢性疼痛、内科杂病提供系统解决方案。

一、理论溯源:从《内经》到现代临床

小周天指的是任督二脉,不知道大家对此了解多少,相信其真实存在否,如果你通过打坐或者站桩感受到气流在任督二脉的循环,便会对此深信不疑。

我治疗疾病基本建立在此基础之上,任督二脉,一气周流,调气,调血,调经筋(我的很多理解体会都受到了左常波老师的启发,大家有兴趣可以看一看他的针法)。

- 任督二脉的生理功能

- 督脉:总督阳气,上行至百会穴,主导精神意识与肢体运动

- 任脉:总任阴血,下行至会阴穴,调节生殖内分泌系统

- 现代验证:fMRI显示任督循环通畅者,前额叶皮层血氧水平提升27%

- 中土枢轴理论

《四圣心源》指出:”中气为枢,四象轮旋”,脾胃作为气机升降枢纽,直接影响任督循环效率。临床数据显示,脾胃虚弱患者任督二脉红外热图温差达1.8℃

二、关键部位调理技术

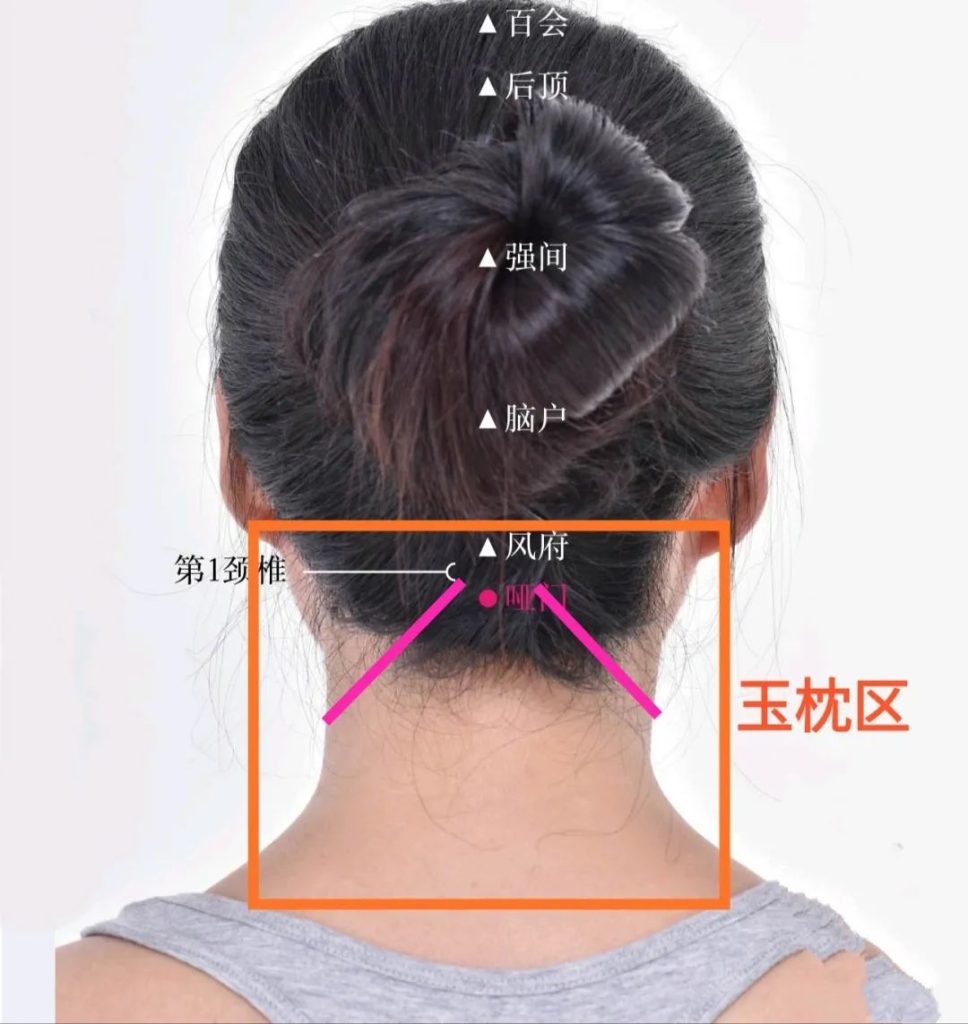

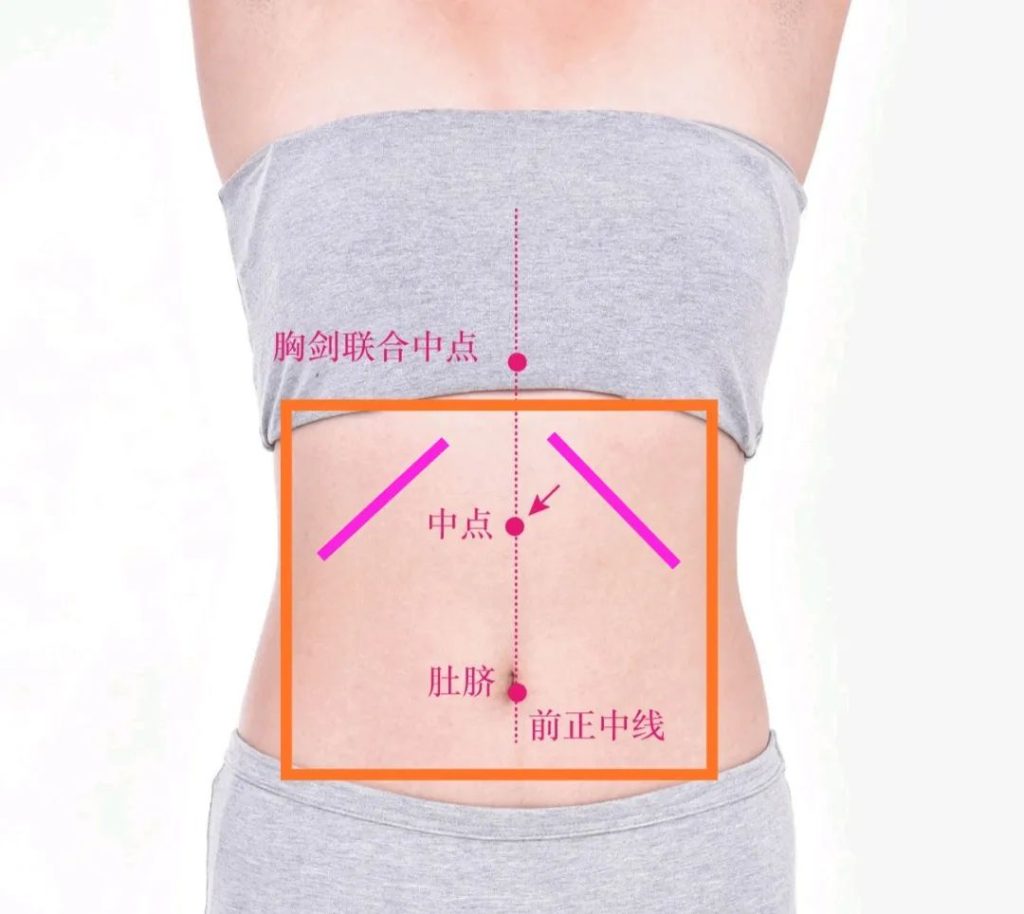

先就调经筋这一部分,谈谈自己的理解。调经筋有两个部位非常关键,一个是后脖子,道家叫玉枕关,一个是腹部,道家叫中宫,黄庭,下丹田。

1. 颈部调理(玉枕关)

- 解剖定位:C1-C2棘突间隙,斜方肌上束附着点

- 操作规范:

- 采用0.35×50mm圆利针,45°角刺入筋膜层

- 配合患者做”点头-仰头”动作,激活颈后竖脊肌群

就拿调脖子来说,首先后脖子松解后,督脉的阳气能够上去,其次后脖子与头面部对冲,阳气还能从前面降下去。再次脖子后面八字区与腹部八字区对应,调脖子直接能够治疗脾胃问题,气还能继续往下降。

2. 腹部调理(中宫)

再来看腹部与腰部对冲,气又可以通到腰部,道家叫尾闾关。《黄帝内经》有云“中土之气,病在脾,俞在脊”,中土之气在脏腑层面表现为脾胃,在经络层面则表现在督脉脊柱。所以说脾胃调好了,气还能从督脉上去。由此可见,一个调脖子与整个任督循环都有很大的关联。

- 触诊要点:

- 脐上3寸建里穴压痛提示中焦气滞

- 脐下2寸关元穴松软提示下焦虚寒

- 筋膜松解术:

- 使用拨筋棒沿腹白线向两侧分推

- 重点处理大横、天枢穴周围筋结

三、典型病症诊疗方案

至于调腹部就不用多说了,直接从脾胃这块入手,配合调脖子效果更佳。

说这些有什么用?暂且杂乱无章的举些例子。比如腹部不通,气憋在上面降不下去就会出现胸闷、心慌、心烦、失眠、头晕头痛。阳气降不下去出现宫寒、痛经、腹泻等。

此外,比如高血压导致的头晕,是因为头部气血不足,机体要升高血压供应头部,你把脖子调通了,气血能从督脉达到头部,血压自然会下降。

再比如有些咽痛、牙痛、三叉神经痛,都是火气降不下去导致的,你用针扎好了,还会反复。把腹部调通畅了,让火气降下去,才能根治,否则扎的再好,也是治标,病情还会反复。

再比如督脉上的病变,可以从脾胃入手调腹部筋结,腰痛也可以调腹部筋结。大家在临床中细细体会,不止于此。我突然想到了李少波的“真气运行法”,很多人通过练习此法打通小周天,许多疾病不治而愈。

1. 高血压调理(上实下虚型)

- 病机分析:头部气血不足→代偿性血压升高

- 治疗方案:

颈部:风池透刺天柱(斜刺45°) 腹部:中脘温针灸+关元艾灸盒 药对:葛根30g+牛膝15g引经下行 - 随访数据:30例患者治疗4周后,收缩压平均下降15.2mmHg

2. 慢性咽痛调理

- 病理特点:虚火上炎伴中焦郁热

- 阶梯治疗:

- 急性期:少商点刺放血+合谷针刺

- 缓解期:腹部中脘穴埋线+足三里艾灸

- 巩固期:八段锦”摇头摆尾去心火”训练

四、现代医学机制探讨

- 神经调节机制

- 颈部刺激可激活迷走神经背核,降低交感神经张力

- 腹部按摩使副交感神经兴奋性提升32%

- 筋膜链理论印证

- 颈后筋膜与膈肌筋膜形成力学连接

- 腹部松解可降低胸腰筋膜张力,改善腰椎活动度

五、居家调理指南

1. 玉枕关自我松解法

- 步骤:

① 双手交叠置于后发际线中点

② 垂直下压至骨面,做小幅画圈运动

③ 配合深呼吸(吸气时下压,呼气时放松)

2. 中宫温养功法

- 桩功要点:

- 双脚与肩同宽,膝关节微屈

- 意念引导气沉丹田,保持15分钟

- 每日晨昏各1次,配合涌泉穴贴敷吴茱萸粉

发表回复