一、六経弁証の源流と概念の変遷

1. 《内経》から《傷寒論》への飛躍

- 《素問·熱論篇》は初めて「三陰三陽」の六経理論を提唱したが、臨床弁証と直接関連付けられていない。

- 張仲景は《傷寒論》で創造的に六経(太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰)を動的エネルギー層モデルに発展させ、外感病の伝変規律を分析するために使用した。

2. 宋代の朱肱の命名貢献

- 朱肱は《類証活人書》で初めて《傷寒論》の「三陰三陽病」を「六経」と命名したが、その本質は六層のエネルギー防御システムであり、単なる経絡の概念ではない。

《傷寒雑病論》の「六経弁証」について言えば、《内経》の六経とは完全に同じ概念ではない。

《傷寒論》には六経という名前はない。全体を見ると、太陽病の脈証を弁じて治療する、陽明病の脈証を弁じて治療するという形で、太陽経、陽明経という表現はない。六経弁証という名前をつけたのは張仲景ではなく、宋代の朱肱gong1で、彼は《類証活人書》で初めて《傷寒論》の三陰病、三陽病を六経と呼んだ。我々が後世に言う六経弁証はこれに由来する。朱肱がそれを六経と呼んだのは、直接《素問·熱論篇》に由来するからだ。

《傷寒論》の六経は元々、六層の異なるエネルギーを指し、異なる防御メカニズムとも理解できる。

二、六経エネルギー層の核心理論

(エネルギー層級図解付き)

1. 六経とエネルギーの対応関係

| 六経 | エネルギー層級 | 生理機能 | 病理表現 |

|---|---|---|---|

| 太陽 | 表層防御 | 体温調節、外邪抵抗 | 悪寒発熱、無汗または自汗 |

| 陽明 | 里層補給 | 消化吸収、気血生化 | 高熱、便秘、口渇 |

| 少陽 | 枢機調節 | 気機昇降、陰陽バランス | 寒熱往来、胸脇苦満 |

| 太陰 | 気血生化 | 脾胃運化、津液輸布 | 腹脹、便溏、食欲不振 |

| 少陰 | 根本滋養 | 心腎相交、陽気潜蔵 | 四肢厥冷、精神萎靡 |

| 厥陰 | 動的バランス | 肝気疏泄、陰陽転化 | 手足厥冷、嘔吐蛔虫 |

2. 経絡とエネルギー層の弁証関係

- 太陽経(膀胱経、小腸経):表防御を主とし、経気が充実すれば毛孔の開閉が自在(例:桂枝湯で太陽層の陽気を活性化)。

- 陽明経(胃経、大腸経):気血が多く、エネルギーの「増援部隊」(例:合谷穴で発汗するには陽明経気を借りる)。

- 太陰経(脾経、肺経):脾胃が虚すれば百病が生じる(例:小児の咳嗽は健脾が必要で、単に止咳では不十分)。

経絡の太陽、少陽、陽明、太陰、少陰、厥陰と異なる層のエネルギーはどのように関連しているのか?経絡は異なる層のエネルギーの具体的な表現である。しかし、エネルギーは経絡だけを指すものではない。

例えば:手太陽小腸経と足太陽膀胱経。これらは共に太陽層のエネルギーに属する。共に表を主とし、外界と接触する表:膀胱経の経気が充実すれば背中が冷えにくく、風邪を引きにくい。小腸経の経気が充実すれば食物が消化しやすく、滞留しない。

《傷寒論》の太陽は太陽経脈とは異なる。太陽層は表面的なエネルギーであり、手足太陽経が循行する皮部に限定されない。全身の皮部は太陽層に属する。しかし、手足太陽経の経気を宣発することで全身の毛孔を開く効果が得られる。

我々の太陽表証は、太陽経気を宣発する医理の考え方で解表する。例えば、葱豉湯、生姜湯、桂枝湯を飲むことで身体の陽気を活性化し、最も先に活性化されるのは太陽層である。

同様に、直接背中を刮痧したり、鍼灸したりすることもできる。鍼灸について言えば、太陽経を鍼するのではなく、陽明経を鍼する場合がある。例えば、合谷穴で発汗するのはなぜか?陽明経は十二正経の中で唯一、気血が多い経であるからだ。人々が冷えを感じるのは太陽経気が不足しているからだ。南水北調のように、エネルギーが最も充足している陽明経からエネルギーを調達し、増援部隊のように使うのだ。

咳嗽に至った場合、解表だけでなく、肺を宣発して解表する必要がある。咳嗽に変わるのは、太陰が内外から呼応しているからだ。多くの小児が冷えにより直接咳嗽するのは、肺脾虚と直接関係がある。医者が処方する際に肺を宣発して止咳するだけで、脾胃を重視しないため、患者が回復しても次に冷えを感じたときにまた直接咳嗽するという状況が生じる。

三、臨床実戦:六経弁証の運用ロジック

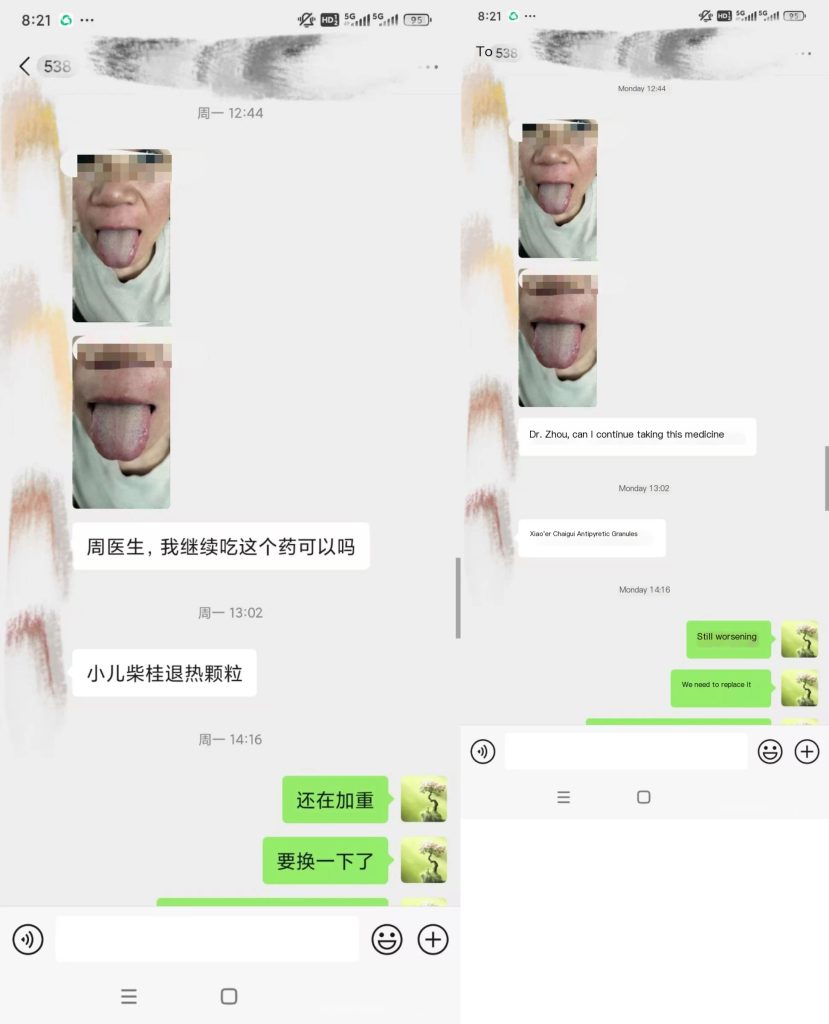

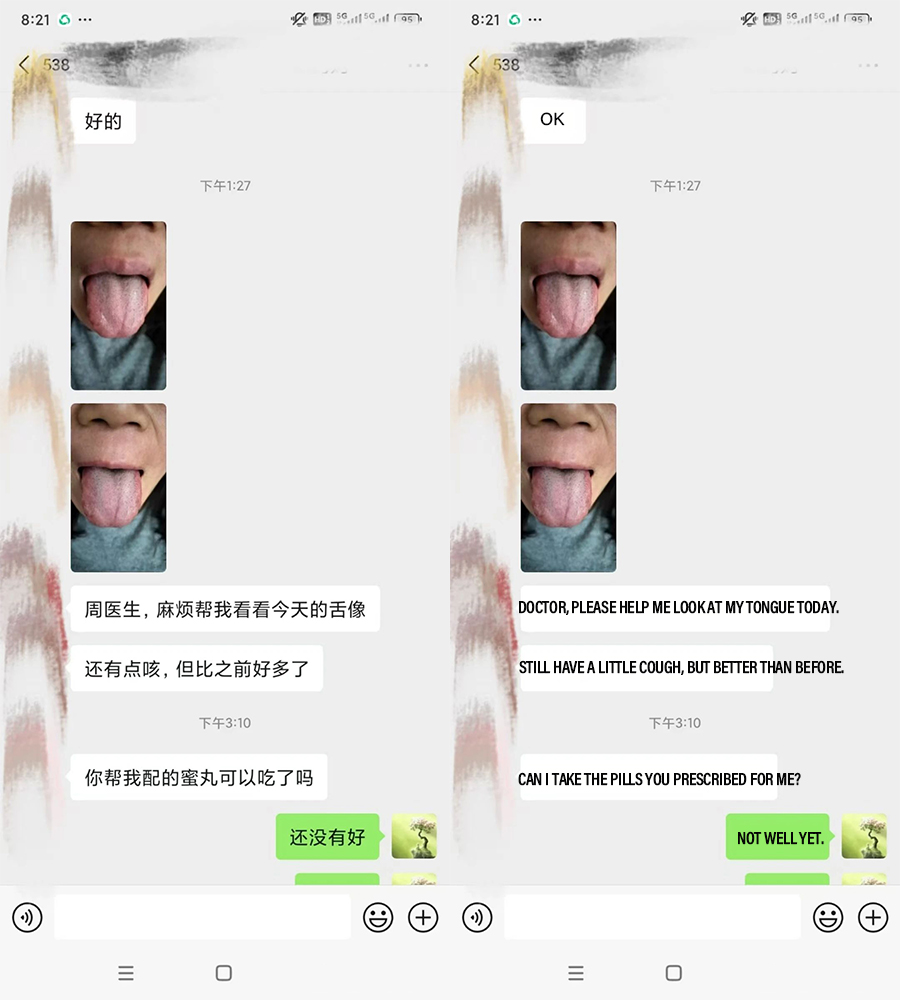

(舌象と用薬ガイド付き)

1. 太陽表証:解表を先に

- 舌象:舌淡紅、苔薄白、脈浮緊。

- 经典方剂:

- 桂枝湯(営衛を調和し、太陽層の陽気を活性化)。

- 葱豉湯(食療方:葱白3本+淡豆豉10g、発汗解表)。

- 外治法:背中を刮痧(膀胱経循行区)または大椎穴に艾灸。

2. 陽明里証:通腑泄熱

- 舌象:舌紅苔黄、脈洪大。

- 经典方剂:

- 白虎湯(石膏+知母で陽明気分の熱を清める)。

- 調胃承気湯(大黄+芒硝で通腑泄熱)。

3. 少陽枢機:和解少陽

- 舌象:舌紅苔薄黄、脈弦細。

- 经典方剂:

- 小柴胡湯(柴胡+黄芩で少陽を和解し、肝胆脾胃を調和)。

4. 太陰脾虚:培土生金

- 舌象:舌淡胖、辺歯痕、苔白膩。

- 经典方剂:

- 四君子湯(人参+白术+茯苓+甘草で健脾益気)。

- 参苓白术散(強化して祛湿止瀉)。

5. 少陰心腎:回陽救逆

- 舌象:舌淡紫、苔灰黒、脈沈遅。

- 经典方剂:

- 四逆湯(附子+干姜+炙甘草で回陽救逆)。

6. 厥陰肝逆:調和陰陽

- 舌象:舌紅絳、苔黄燥、脈弦澀。

- 经典方剂:

- 烏梅丸(烏梅+黄連+附子で寒熱併用し、厥陰を調和)。

四、現代の誤読と古典への回帰

(臨床事例解析付き)

1. 一般的な誤解

- 誤解一:「六経は六つの経絡」→真実:六経は動的エネルギー層で、経絡、臓腑、気化機能を含む。

- 誤解二:「陽明経は気血が多い=自由に発汗できる」→リスク:陰液を消耗し、陰虚を悪化させる(事例:ある患者が麻黄湯を乱用し、便秘が悪化)。

2. 古典への回帰:小児咳嗽の六経弁証

- 事例:4歳の患児が冷えにより咳嗽、舌淡苔白、脈浮緊。

- 誤治:止咳シロップのみ使用(根本治療ではない)。

- 正治:桂枝湯+茯苓杏仁甘草湯(解表宣肺+健脾祛湿)、3剤後咳止まる。

コメントを残す