一、六经辨证的源流与概念演变

1. 从《内经》到《伤寒论》的跨越

- 《素问·热论篇》首次提出“三阴三阳”六经理论,但未直接关联临床辨证。

- 张仲景在《伤寒论》中创造性地将六经(太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴)发展为动态能量层模型,用于分析外感病的传变规律。

2. 宋代朱肱的命名贡献

- 朱肱在《类证活人书》中首次将《伤寒论》的“三阴三阳病”命名为“六经”,但其本质是六层能量防御体系,而非单纯经络概念。

说到《伤寒杂病论》里的“六经辨证”,和《内经》的六经不完全是一样的概念。

《伤寒论》没有六经之名。我们看整部《伤寒论》,它都是辨太阳病脉证并治、辨阳明病脉证并治,没有说太阳经、阳明经。取名六经辨证的不是张仲景,是宋代的朱肱gong1,他在《类证活人书》里面,首次将《伤寒论》里边的三阴病、三阳病称为六经,我们后世所说的六经辨证,即来源于此。而朱肱之所以把它称为六经,它是直接来源于《素问·热论篇》。

《伤寒论》的六经原本指的是六层不同的能量,你也可以理解成为不同的防御机制。

二、六经能量层的核心理论

(附能量层级图解)

1. 六经与能量的对应关系

| 六经 | 能量层级 | 生理功能 | 病理表现 |

|---|---|---|---|

| 太阳 | 表层防御 | 调节体温、抵御外邪 | 恶寒发热、无汗或自汗 |

| 阳明 | 里层补给 | 消化吸收、气血生化 | 高热、便秘、口渴 |

| 少阳 | 枢机调节 | 气机升降、阴阳平衡 | 寒热往来、胸胁苦满 |

| 太阴 | 气血生化 | 脾胃运化、津液输布 | 腹胀、便溏、食欲不振 |

| 少阴 | 根本滋养 | 心肾相交、阳气潜藏 | 四肢厥冷、精神萎靡 |

| 厥阴 | 动态平衡 | 肝气疏泄、阴阳转化 | 手足厥冷、呕吐蛔虫 |

2. 经络与能量层的辩证关系

- 太阳经(膀胱经、小肠经):主表防御,经气充盛则毛孔开合自如(如桂枝汤激发太阳层阳气)。

- 阳明经(胃经、大肠经):多气多血,为能量“增援部队”(如合谷穴发汗需借阳明经气)。

- 太阴经(脾经、肺经):脾胃虚则百病生(如小儿咳嗽需健脾而非单纯止咳)。

经络的太阳、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴和不同层面的能量是咋联系的呢?经络是不同层面能量的具体体现。但能量不等同于专指经络。

比如:手太阳小肠经和足太阳膀胱经。它们都属于太阳层面的能量。都是主表:跟外界接触的表:膀胱经经气充盛,则后背不容易受凉,不容易感冒。小肠经经气充盛,则食物容易消化而不留滞。

《伤寒论》的太阳不同于太阳经脉。太阳层是表面的能量,并不局限于手足太阳经循行的皮部,全身的皮部都可以归属于太阳层。但是宣发手足太阳经经气,是可以实现打开全身毛孔的效果。

而我们的太阳表证,用宣发太阳经气的医理思路去解表,比如喝一碗葱豉汤、生姜汤、桂枝汤都是激发身体的阳气。最先激活的就是太阳层。

同样,我们也可以直接后背刮痧,针灸等等。说到针灸,可能我们不会去针太阳经,而是去针阳明经,比如合谷穴去发汗。为何呢?因为阳明经是人十二正经唯一多气多血经。人之所以受凉也还是因为太阳经气不够。所以南水北调,从能量最充足的阳明经调一些能量过来,相当于增援部队嘛。

而如果到了咳嗽呢?这时候你不单单要解表,还要宣肺解表。之所以能变成咳嗽,是因为有一个太阴里应外合。很多小儿受凉后直接咳嗽,跟肺脾虚有直接关系。而有的医生开方只宣肺止咳,没有重视脾胃。所以会出现一个情况:患儿好了,但下次受凉又是直接咳嗽。

三、临床实战:六经辨证的运用逻辑

(附舌象与用药指南)

1. 太阳表证:解表为先

- 舌象:舌淡红、苔薄白、脉浮紧。

- 经典方剂:

- 桂枝汤(调和营卫,激活太阳层阳气)。

- 葱豉汤(食疗方:葱白3根+淡豆豉10g,发汗解表)。

- 外治法:后背刮痧(膀胱经循行区)或艾灸大椎穴。

2. 阳明里证:通腑泄热

- 舌象:舌红苔黄、脉洪大。

- 经典方剂:

- 白虎汤(石膏+知母清阳明气分热)。

- 调胃承气汤(大黄+芒硝通腑泄热)。

3. 少阳枢机:和解少阳

- 舌象:舌红苔薄黄、脉弦细。

- 经典方剂:

- 小柴胡汤(柴胡+黄芩和解少阳,调和肝胆脾胃)。

4. 太阴脾虚:培土生金

- 舌象:舌淡胖、边齿痕、苔白腻。

- 经典方剂:

- 四君子汤(人参+白术+茯苓+甘草健脾益气)。

- 参苓白术散(加强祛湿止泻)。

5. 少阴心肾:回阳救逆

- 舌象:舌淡紫、苔灰黑、脉沉迟。

- 经典方剂:

- 四逆汤(附子+干姜+炙甘草回阳救逆)。

6. 厥阴肝逆:调和阴阳

- 舌象:舌红绛、苔黄燥、脉弦涩。

- 经典方剂:

- 乌梅丸(乌梅+黄连+附子寒热并用,调和厥阴)。

四、现代误读与经典回归

(结合临床案例解析)

1. 常见误区

- 误区一:“六经就是六条经络”→真相:六经是动态能量层,涵盖经络、脏腑、气化功能。

- 误区二:“阳明经多气多血=可随意发汗”→风险:耗伤阴液,加重阴虚(案例:某患者滥用麻黄汤致便秘加重)。

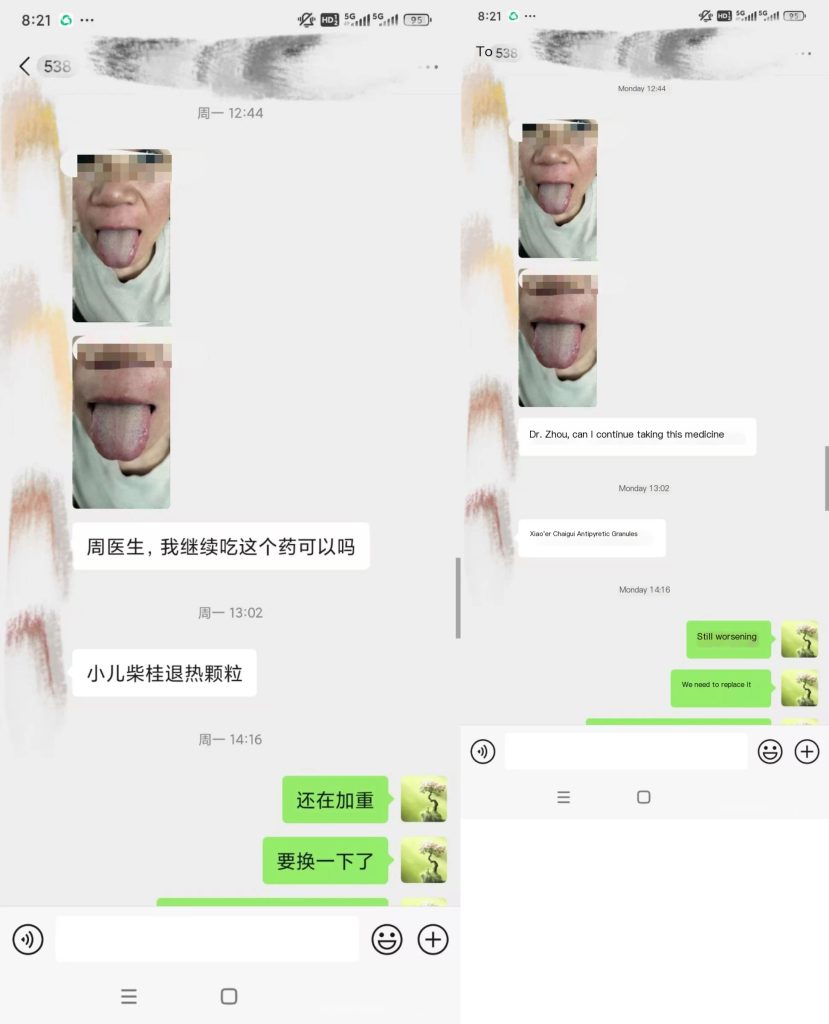

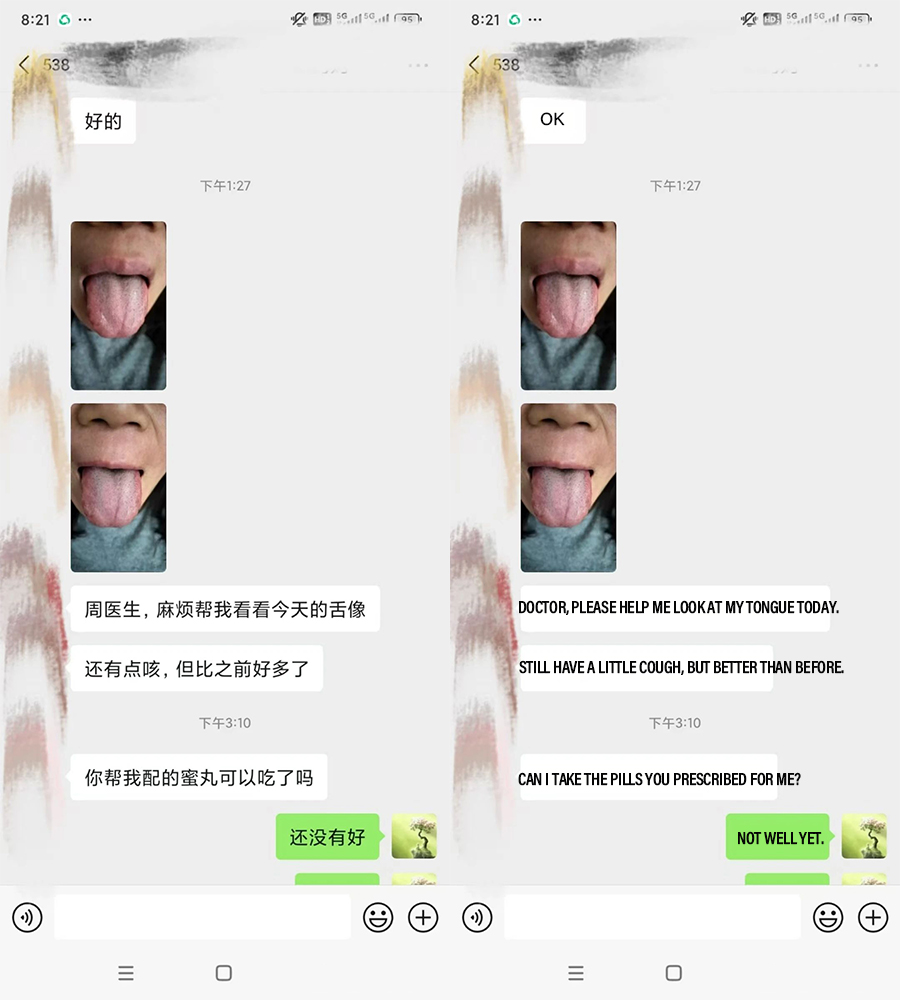

2. 经典回归:小儿咳嗽的六经辨证

- 案例:4岁患儿受凉后咳嗽,舌淡苔白、脉浮紧。

- 误治:单用止咳糖浆(治标不治本)。

- 正治:桂枝汤+茯苓杏仁甘草汤(解表宣肺+健脾祛湿),3剂后咳止。

Leave a Reply