まず、厚いねばねばした苔ができる原理を解析し、次に舌象の画像解析を行い、最後に私がよく使う処方「化濁湯」を紹介します。

厚いねばねばした苔を見ると、私たちはしばしば脾虚痰湿が盛んであると考え、患者に「痰湿を化しましょう!」と言い、平胃散、二陳湯、四君子湯、三仁湯、達原飲など、様々な処方を無条件に使ってしまいます。

厚いねばねばした苔がどうやってできるのか、その全体のプロセスを知ることで、心の中で理解が深まり、治療に抜け漏れがなくなると思います。以下の記事を読む前に、この記事を先に読むことをお勧めします:技法篇 | 舌診の舌苔生成原理の解構

上記の文章では、舌苔の生成は土気の精華が舌に栄養を与えることで起こる、または五臓の協同作用によって生成された水穀精微が舌に運ばれて舌苔が形成されると述べられています。私たちはこの厚いねばねばした苔が痰湿内盛であることを知っていますが、痰湿の生成には水穀精微の生成、運搬、代謝の全体のプロセスが関わっています。

以下にこのプロセスを説明します:

飲食物が胃に入り、脾胃の研磨運転、心火腎陽の温煦、肝気の推動を経て、水穀精微に変わります。

次に、水穀精微は脾気の昇清により、肺に上輸され、肺の宣発肅降を通じて全身を栄養します。

飲食物が人体に入ると、一部は水穀精微に変わり、もう一部は小腸の清濁分泌機能により、糟粕すなわち水穀濁気に変わります。谷濁は主に腸道を通じて大便として排出され、水濁は膀胱を通じて小便として排出されます。もちろん、一部の濁気は肺の宣発機能により汗液として排出されます。

肺と大腸は表裏関係にあり、肺と膀胱は臓腑別通(臓腑別通論)です。肺気の宣発肅降は直接的に水穀糟粕の排泄に影響を与えます。

水濁が正常に膀胱から排泄されるためには、腎陽の温通気化が必要です。

肝気は木気の一種で、主に疏泄流通を司り、生成、運搬、代謝の全プロセスに参加するため、最もよく使われる方法は舒肝健脾です。

上記の分析から、五臓六腑が水穀精微の生成、運搬、代謝の全プロセスにそれぞれ関与していることがわかります。

飲食物が人体に入った場合、効果的に水穀精微に変換されないと痰湿に変わります。運搬の過程で正常に輸布されず、体内で停滞すると痰湿に変わります。生成された糟粕が体外に適時に排出されないと、体内で蓄積して痰湿に変わります。

各臓腑の機能に問題が生じた場合、どのように痰湿が生成されるかについては、上記の説明を参考に自分で分析してください。以下に簡単な例を挙げます。

例えば腎ですが、腎陽不足だと、飲食物が火力の助けを得られず水穀精微に変わらず、人体に吸収されずに痰湿に変わります。水濁の代謝には腎陽の温化が必要で、膀胱が正常に開合を司り小便として排出されるため、そうでなければ体内で蓄積して痰湿水飲に変わります。したがって、痰湿の生成は生成、運搬、代謝の全プロセスにわたっており、五臓六腑と密接に関連しています。痰湿を見たらただ健脾除湿をするだけではありません。

一、厚いねばねばした苔の再定義:脾虚痰湿だけではない

1. 伝統的な認識の限界

- 教科書の定義:厚いねばねばした苔=脾虚痰湿、しかし臨床では:

- 舌苔の分布が胃経の経路と一致しない(例:舌先の苔が多い場合、心火を反映)

- 全舌苔が均等な場合、胃気が必ずしも強盛とは限らない(例:陽虚患者の舌が淡白苔)

- 現代の検証:舌微生態の研究により、舌苔の菌群と腸内菌群に顕著な関連があることが発見されました(『Nature』2023年の研究)。

2. 五臓協同の痰湿生成メカニズム

- 生成の連鎖:

飲食物→脾胃の運化(水穀精微)→心火腎陽の温煦→肝気の疏泄→肺気の宣降→三焦の通調→水液の代謝 - 重要なターゲット:臓腑機能の失調舌象の特徴脾の運化無力舌中苔厚腻腎陽虚水停舌根白腻苔肝気滞血瘀舌辺鼓脹苔黄腻

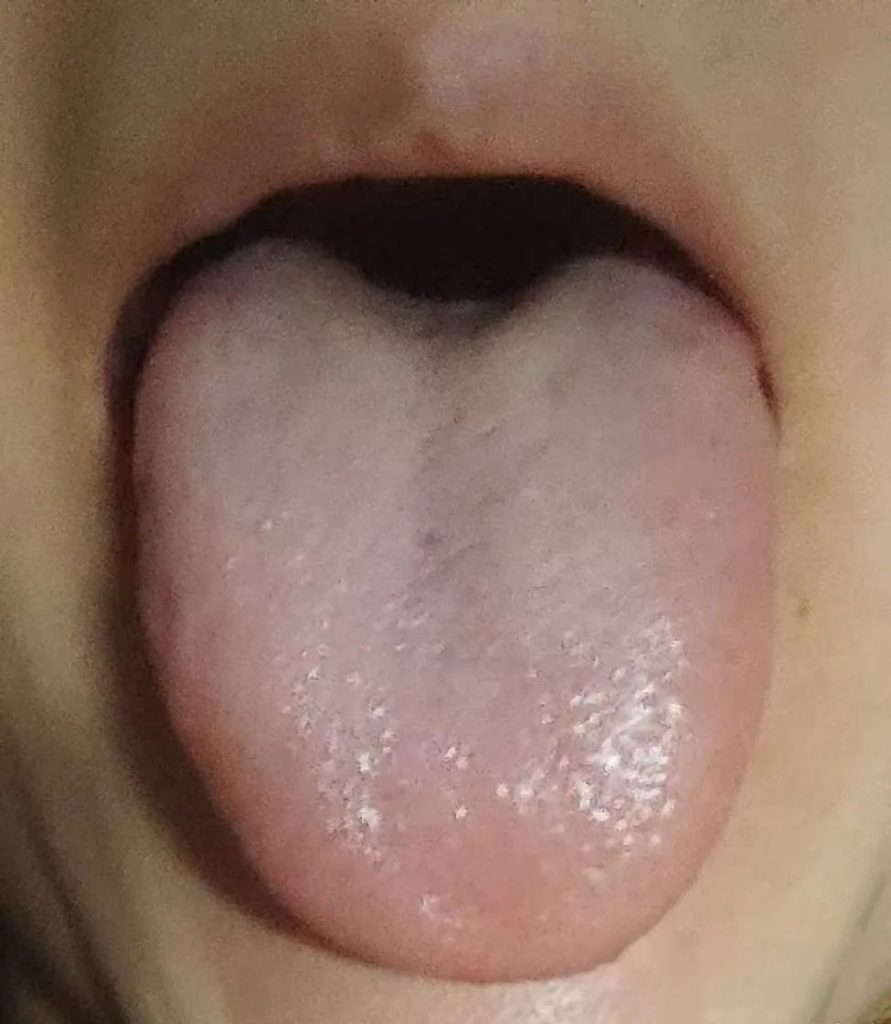

二、18枚の舌象図解と調整方案

1. 典型的な舌象の分類

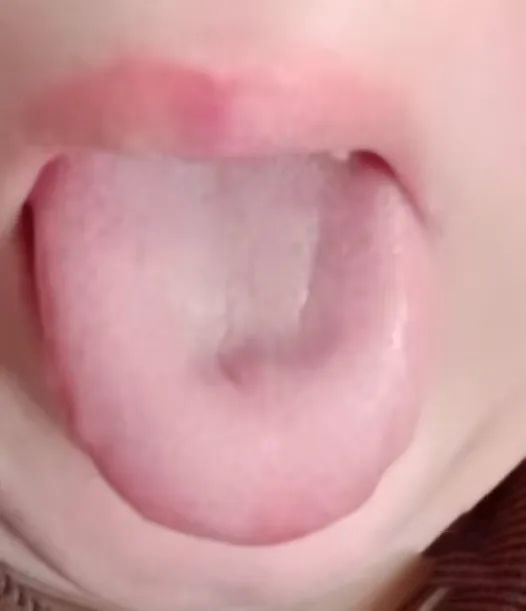

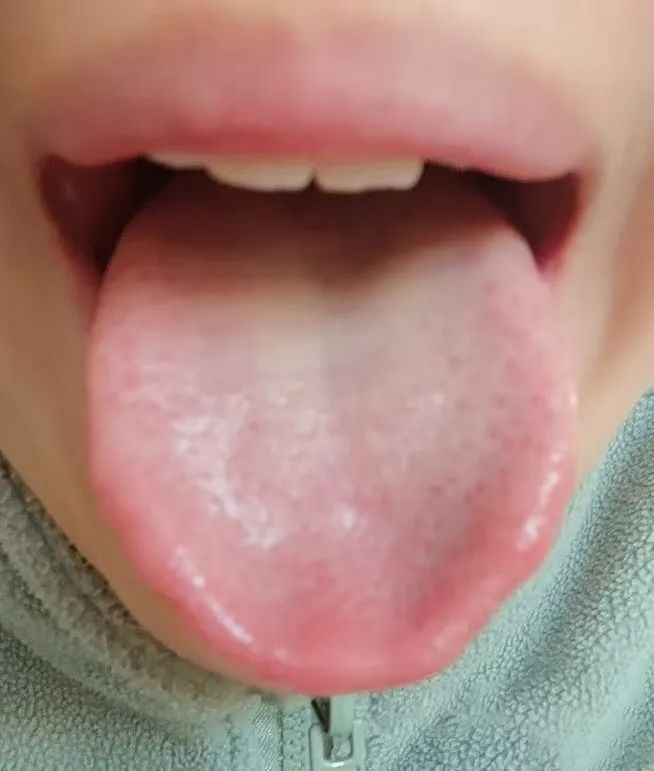

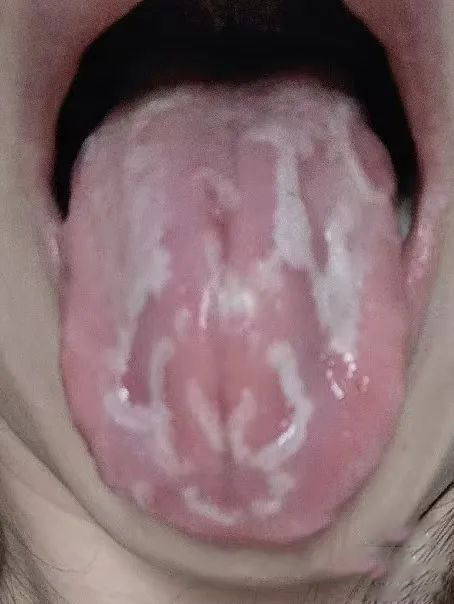

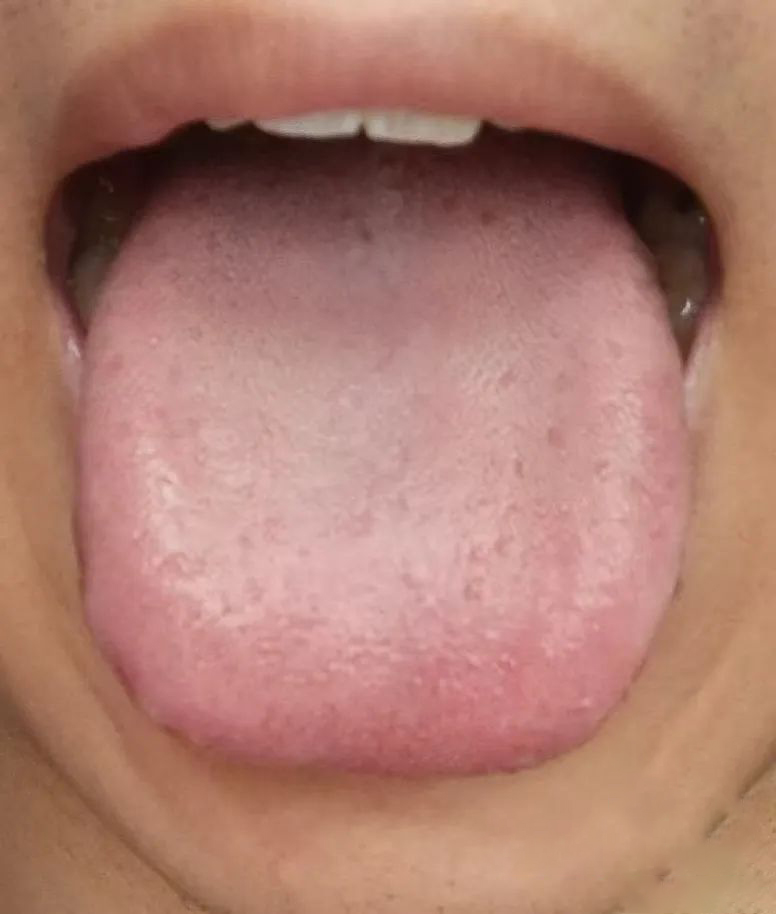

以下に具体的な舌象を見てみましょう。厚いねばねばした苔でないものも含まれています。舌象と簡単な処方の考え方を簡潔に分析します。

技法篇 | 舌診の如意舌の解構(下元虚損、上焦大気下陷)

これは腎陽不足、上焦大気下陷、舌質が比較的硬直で鬱滞も存在します。寒湿を温化し、大気を昇挙し、行気活血が必要です。

2. 用薬の論理

| 舌象の特徴 | 核心病機 | 推薦処方 |

|---|---|---|

| 舌の両側が鼓脹して苔が黄腻 | 肝鬱化火 | 龍胆瀉肝湯+郁金10g |

| 舌中裂紋で苔が厚腻 | 脾虚痰湿 | 参苓白朮散+砂仁6g |

| 舌根が白腻で苔が粉積みのよう | 腎陽虚寒湿 | 金匱腎気丸+草果10g |

| 舌先が紅绛で苔が少ない | 心火亢盛 | 導赤散+蓮子心6g |

3. 化濁湯の組方精要

- 化濁湯:柴胡、枳殻、厚朴、杏仁、鶏内金、火麻仁、桂枝、党参、茯苓、白朮、草果、元参、元胡、半夏、陳皮

- 核心配伍:

柴胡+枳殻(疏肝解鬱) 厚朴+杏仁(降肺通腑) 草果+元参(芳香化湿+養陰) 桂枝+党参(温陽益気) - 歌訣記憶法:

「柴枳厚杏鶏麻桂、参茯朮草元夏陳」 - 禁忌警示:

- 陰虚火旺者は温燥薬(例:草果)を禁用

- 湿熱壅盛者は党参の使用量を減らす必要があります

この処方は痰湿を見たら無条件に使うものではなく、より多くの示唆の意味があります。中に含まれる処方には四君子湯、平胃散、二陳湯、三仁湯、達原飲などがあり、薬物は多くの治法に関連しています。

柴胡、枳殻は左路の鬱滞を疏肝解し、厚朴、杏仁は右路の肺と大腸の気を降ろします。鶏内金は消食を示し、火麻仁は通腑を示し、桂枝は姜附桂で温陽解表を示します。党参は補気を示し、茯苓は利小便を示し、白朮は健脾燥湿利水を示し、草果は芳香化湿薬を使用することを示し、元参は養陰清熱を示し、元胡は活血を示し、半夏は燥湿を示し、陳皮は行気を示します。

燥湿、芳香化湿、行気、健脾、舒肝、利湿、通腑、消食、補気、活血、養陰、温陽解表。これらは基本的に痰湿の一般的な治法で、ある治法を忘れた場合、歌訣を覚えれば治法を忘れません。中に疏肝、健脾、温心腎陽気、宣降肺気が含まれており、さらに痰湿は主に大小便から代謝されますが、もちろん一部の皮膚病でも汗法が使用され、三路分消がすべて含まれています。例えば、歌訣を覚えて草果にたどり着いた場合、芳香化湿を示し、患者の状況に応じて異なる化湿薬を選択します。

表証がある場合は藿香、紫蘇葉を使用し、消化が悪い場合は砂仁を使用し、咳がある場合は紫蘇葉を使用し、熱がある場合は平性化湿薬の佩蘭を使用し、寒がある場合は白蔻仁を使用し、舌苔が粉積みのようになっている場合は草果を使用し、頭がぼんやりしている場合は石菖蒲を使用します。

三、現代人の一般的な誤解と解決策

1. 三つの認識の誤解

- 誤解1:厚いねばねばした苔を見たら平胃散を使用

- 正解:舌根がねばねばしていて腰が痛い→腎虚痰湿、金匱腎気丸+蒼朮が必要

- 誤解2:舌苔が黄腻なら清熱だけ

- 正解:黄腻苔が舌淡を伴う→脾虚湿熱、四君子湯+茵陳が必要

- 誤解3:大きな舌=脾虚湿盛

- 正解:舌が淡くて大きい+寒がり→脾腎陽虚、真武湯+白朮が必要

2. 調整周期の計画

- 急性期(1-2週間):三仁湯で三焦を通す(杏仁+白蔻仁+薏苡仁)

- 緩解期(3-4週間):参苓白朮散で健脾

- 巩固期(5-6週間):亀鹿二仙膠で固本

文中で述べられている治法および用薬は中医同業者の参考用であり、患者自身で服用しないようお願いします。そうしないと自己責任となります。

コメントを残す