一、感冒的六层传变模型与对应症状

中医将外感病邪侵袭人体的过程分为六层(六经),每一层对应特定脏腑与症状,体现“由表入里”的病机演变:

| 层次 | 对应脏腑/经络 | 典型症状 | 关键体征 | 治疗原则 |

|---|---|---|---|---|

| 太阳层(皮毛) | 肺与卫表 | 恶寒、鼻塞、流清涕、无汗 | 舌苔薄白、脉浮紧 | 辛温解表(如桂枝汤) |

| 阳明层(肌肉) | 脾与胃 | 发热、口渴、便秘、肌肉酸痛 | 舌红苔黄、脉洪数 | 清泻里热(如白虎汤) |

| 少阳层(筋脉) | 肝与胆 | 往来寒热、头晕目眩、口苦咽干 | 舌边尖红、脉弦细 | 和解少阳(如小柴胡汤) |

| 太阴层(脾胃) | 脾与肺 | 腹泻、呕吐、食欲不振、腹痛 | 舌淡苔白腻、脉濡缓 | 温中散寒(如理中丸) |

| 少阴层(心肾) | 心与肾 | 失眠、心悸、畏寒肢冷 | 舌淡胖有齿痕、脉沉细 | 温补肾阳(如四逆汤) |

| 厥阴层(肝经) | 肝与心包 | 寒热错杂、甲亢/甲减样症状、巅顶痛 | 舌紫暗、脉弦涩 | 滋阴降火(如乌梅丸) |

二、病邪传变的关键机制

- 卫气不固,邪气直中

- 体质虚弱者(如阳虚、气虚)易出现“直中少阴”,表现为突发高热伴四肢厥冷。

- 案例:新冠患者后期出现肺结节,多因邪气深入少阳(三焦气机阻滞)。

- 脏腑传变规律

- 表里相传:太阳→阳明(如感冒后便秘);少阳→太阴(如胆郁克脾致腹痛)。

- 气血传变:卫分→气分→营分→血分(对应发热、咳血、神昏等重症)。

- 现代疾病映射

- 白血病:中医认为“肾主骨生髓”,反复感冒滥用抗生素导致肾气亏虚,髓海不充。

- 甲状腺疾病:厥阴肝经失调,痰气郁结于喉结两侧(桥本甲状腺炎多见)。

就拿喉咙痛来说,大家应该都经历过。

有时喉咙痛是受凉导致,有时则是因为说话过多,或者吃了火锅、烧烤等刺激性食物。可见,生病原因可能来自内部,也可能来自外部。

在中医里,感冒被称为外感,从外面感得的邪气就是外邪。

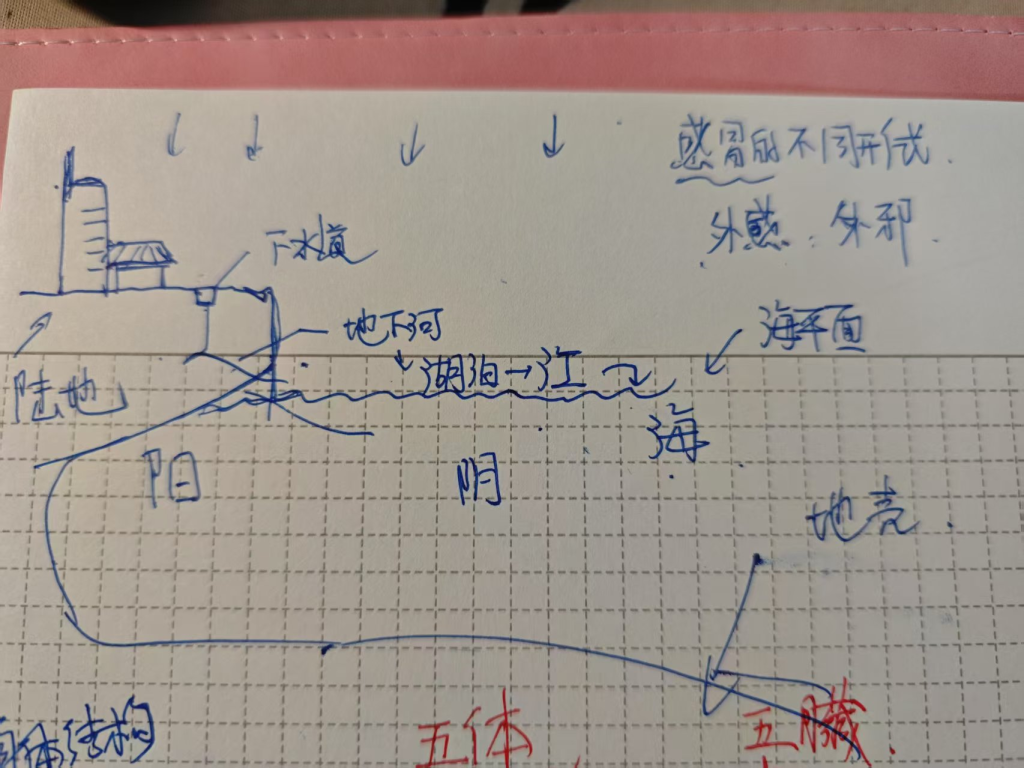

为了让大家更好理解,我画了一幅图。

图中有海平面和陆地,陆地上有房子。

陆地可看作阳,大海即海平面可看作阴。

三、分层诊断与治疗策略

我们的身体就如同这个陆地与大海的结构。

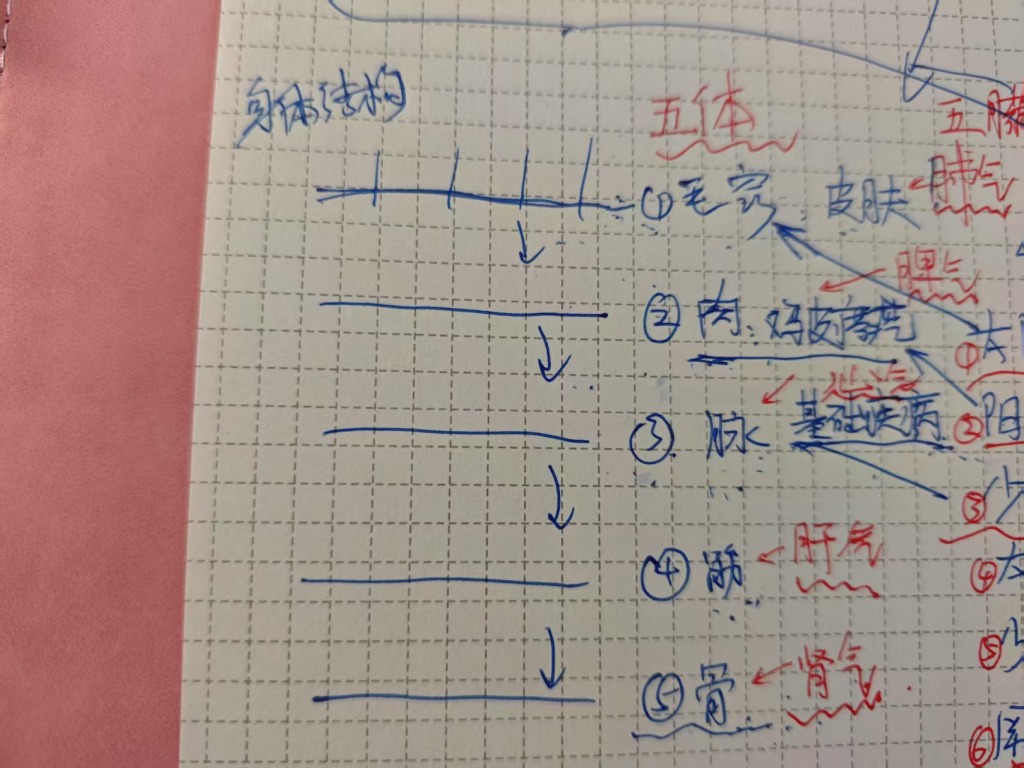

人的皮肤有毛孔,这是第一层防御系统

第二层是肉

第三层到脉

第四层是筋:比如吃鸡爪子时,里面白色咬不动、脆脆的膜就是筋,筋贴着骨头;

再里面就是骨头了。

这就是中医讲的身体结构。

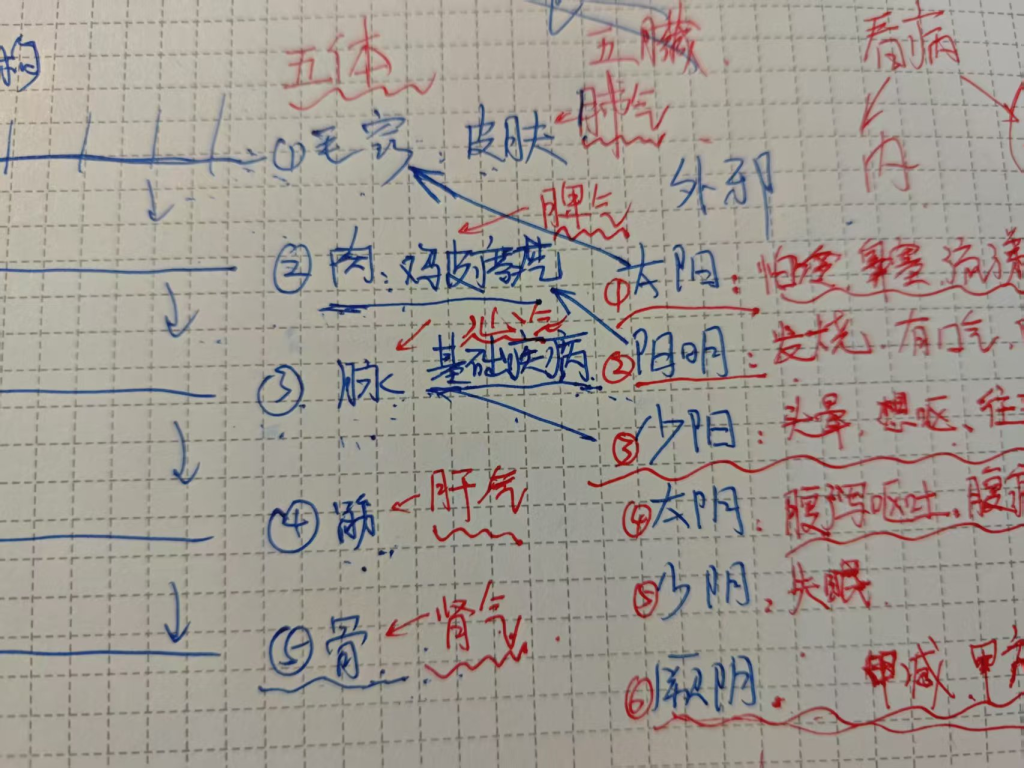

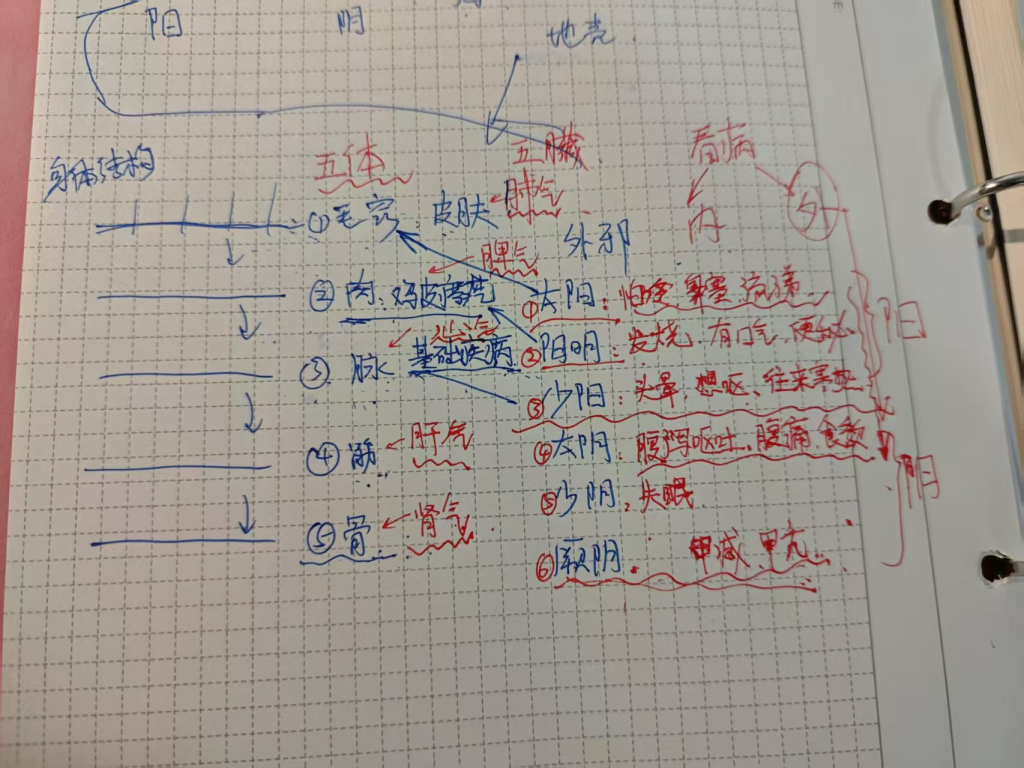

中医把感冒分成六层,分别是太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

大家不用纠结这些专业术语,就像理解1、2、3、4、5、6一样。

身体好的人受凉,外邪只停留在肌表,也就是太阳层,这是最浅的一层。此时不用治疗,运动一下,喝点生姜红糖水,或者煮点葱白、淡豆豉喝,发发汗马上就好。

有的人身体体质稍差,寒气可能突破第一层毛孔,到达肉这一层,也就是阳明层。这时会起鸡皮疙瘩,所以我常跟宝妈们和患者强调,起鸡皮疙瘩就意味着已经受凉,寒气到了第二层。

像新冠,很多人感染后浑身痛,有的头痛,有的膝盖原本不痛,感染后又痛了,还有人得新冠或打疫苗后出现肺结节。这是邪气到了第三层脉,对应少阳。邪气到这一层,身体问题就会增多,容易引发基础疾病。

中医治疗新冠,是把邪气从哪里来赶回到哪里去,症状就会消失。对于已经造成的伤害,比如肺结节,就需要慢慢调养恢复。如果身体更差一些,本身有基础疾病,比如腰扭伤后又感染新冠,腰痛会加剧。因为身体正气不足,邪气就像捏软柿子一样,会暴露身体深层次的问题。

骨头一般不容易出问题,因为身体很智能,会先保护重要器官和组织,骨头在身体里受到较好的保护。不过,白血病是个例外,我们知道白血病患者需要置换骨髓。通过置换骨髓,将健康的造血干细胞移植到患者体内,这些健康的干细胞可以在患者骨髓中 “定居” 下来,增殖并分化为正常的各种血细胞,从而重建患者正常的造血功能和免疫功能,从根本上纠正白血病导致的造血异常。

现代医学的概念里面认为是髓可以主造血能力。其实中医里讲的很明确,不是髓主的,是肾主的。是因为肾气伤到了,所以才会导致白血病。

很多时候是因为感冒,一开始把感冒当炎症治,过度消炎,导致邪气深入,最后病情严重。

其实大概意思就是病邪是层层深入,突破我们身体防线的。关于如何正确处理,这需要一定专业知识,大家慢慢来。

我们身体结构除了皮肉脉筋骨,还有臓腑。

皮肤对应的是肺,肺主皮毛;

肉对应的是脾;

脉对应的是心,心主脉;

筋对应的是肝,肝主筋;

骨对应的是肾,肾主骨。

比如骨头出问题,人们常说补钙,但补钙并不等同于补骨,骨头的主要成分虽有钙,但维持骨密度、生骨的是肾气。

再比如筋,我们爬山后小腿肚子痛、腰痛,都属于筋痛,筋好不好取决于肝。

脉是全身营养输送的通道,不只是血管和神经,身体像鱼肉、猪肉一样是分层的,各层之间有间隙,是营养输送的通道,脉取决于心。

小孩子太瘦不长肉,或太胖但肉不结实,都要健脾。

皮肤出问题,比如过敏性皮肤病、荨麻疹、毛孔粗大等,都跟肺有关。

所以,从这些对应关系中,其实已经蕴含了一些治病的理法。

比如调小孩子体质,要从里面往外面补。

如果肾气足就不用补,肝气不足就从肝气开始补,依次往上。

如果脾胃不好,就重点补脾。

我们看问题不能只看局部症状,要综合、立体地看待疾病。

接下来讲大家最关心的,怎么判断自己或孩子受凉感冒到了哪一层。

1. 太阳层(表证)

- 症状:太阳层感冒,常见症状有怕冷、鼻塞、流鼻涕。晨起喷嚏、遇寒咳嗽、皮肤瘙痒

- 误治警示:滥用寒凉药(如双黄连)导致邪气内陷阳明。

- 外治法:葱白豆豉汤熏蒸鼻窍,配合大椎穴艾灸。

2. 阳明层

第二层阳明层,常见症状有发热发烧、有口气、便秘,很多小孩子会有这些症状。

3.少阳层(半表半里)

- 第三层少阳层,症状有头晕、想呕、往来寒热。往来寒热就是一会冷一会热,快到更年期的人会比较明显。

如果突然头晕,且不是经常头晕,很可能是受凉导致,这时可以先服用小柴胡颗粒,若能缓解,就能省下不少检查费。

但如果经常头晕,就不一定是受凉,可能是身体内部问题,需要慢慢调理。 - 核心病机:肝胆郁热兼脾虚湿困

- 用药要点:小柴胡汤需根据体质调整黄芩用量(阴虚者减量)。

4. 太阴层(里虚寒证)

- 从第四层太阴开始,就到了阴的层面,对身体影响更大。

比如感冒咳嗽,如果只是白天、早上或睡前咳嗽,吃点中成药就行;

但如果半夜咳嗽醒来,就说明邪气已经深入,很多中成药就解决不了问题,需要赶紧吃药,得用中药治疗。

太阴层常见症状有腹泻、呕吐、腹痛、食欲不振。

当孩子呕吐时,要分清是少阳还是太阴,我有时会根据情况让患者吃小柴胡颗粒或者藿香正气丸(颗粒)。

如果是寒湿到了太阴,藿香正气丸能解决很大一部分问题。

服用时,可按说明书一天服两次,也可一天连续服三次,中间间隔五分钟到十分钟,效果会很明显。

但如果服用后还不能解决问题,就要赶紧去医院。

太阴层问题之所以比较常见,因为很多孩子饮食习惯不好,喜欢喝冷的、冰的,吃不好消化的食物,导致脾胃虚弱,一受凉就容易腹痛、呕吐。 - 食疗方案:生姜山药粥(生姜10g+山药50g+粳米)温补脾阳。

- 禁忌:避免空腹饮冷、过量摄入高纤维食物。

5.少阴层

少阴层问题和睡眠有关,比如失眠。

如果一受凉就失眠,说明肝肾能量不足。

当然,这种失眠不是一受凉就晚上睡不着,而是感觉睡眠质量下降,睡得不深、容易醒。

这种因受凉导致的失眠,没有合适的中成药,只能开方子治疗。

4. 厥阴层(寒热错杂)

- 最后一层厥阴,像甲减、甲亢就类似这一层的症状。

有宝妈得过甲亢,当时症状明显,心慌、手抖、出汗、失眠、食欲有问题,要么不想吃饭,要么很饿,各种不舒服,寒热错杂,上热下寒,样貌也发生变化,脸变瘦,眼泡显得凸。

西医对于这一层问题,一般认为是免疫系统问题,只能终身服药,但中医有办法调理,从里面往外面补,把邪气慢慢赶出去。 - 特色疗法:吴茱萸醋调敷涌泉穴引火归元,配合乌梅丸加减。

四、临床误诊与纠偏指南

- 误区1:将少阳证头晕误判为脑供血不足

- 鉴别点:少阳头晕伴口苦、对光线敏感;脑供血不足多伴肢体麻木。

- 误区2:太阴腹泻滥用止泻药

- 正确处理:藿香正气丸需配合热敷神阙穴,忌生冷食物48小时。

- 我今天讲的内容确实比较多。大家可以记住这几点:

1、知道身体各种不舒服,都不排除可能是因为感冒,不要过度治疗、乱消炎。

2、如果身体底子不差,只是外邪入侵,把邪气赶出去,病就好得快。

所以我们要注重调养体质,让邪气侵入不了身体。

五、体质调理与预防

宝妈提问:

- 孩子以前扁桃体发炎,经常感冒发烧,调理后扁桃体发炎少了,但皮肤开始痒,调了几次没调好,是不是热气从里面长到皮肤这一层了。

中医师答:其实这是邪气从第二层退到了第一层,但因为里面的体质还没打扎实,所以邪气还在第一层赖着不走。这种情况继续用膏方调就可以,不用总是换方子,但要定期反馈,因为中途受凉或吃错东西,都会影响身体恢复。很多小孩子怕热,从中医角度都能找到原因。怕热可能是阴虚,也可能是湿热重。

六、现代研究佐证

- 药理研究:柴胡皂苷d可下调IL-6表达,改善少阳证发热。

- 影像学证据:慢性鼻窦炎患者鼻黏膜活检显示,风寒证组杯状细胞增生显著。

注:今天我不仅讲了感冒的不同形式,还讲了体质和很多疾病的原理。本文所述疗法需经中医师辨证,急危重症请及时就医。感冒传变具有个体差异性,需结合脉诊、舌诊综合判断。

Leave a Reply