提示:文中涉及の治療法および用薬は、中国医学の同業者への参考用であり、患者自身で服用しないでください。そうしないと、結果は自己責任となります。

導言:文を通じて友達を作り、勺子舌を解構する。勺子舌は簡単に言うと、舌の前部に穴があり、形状が勺の頭に似ている。その病機は主に:鬱結+大気下陷です。

勺子舌について、多くの記事や舌診の書籍で見たことがありますが、誰が提案したのかはわかりません。それを気にする必要はありません、ただその病機を分析するだけです。

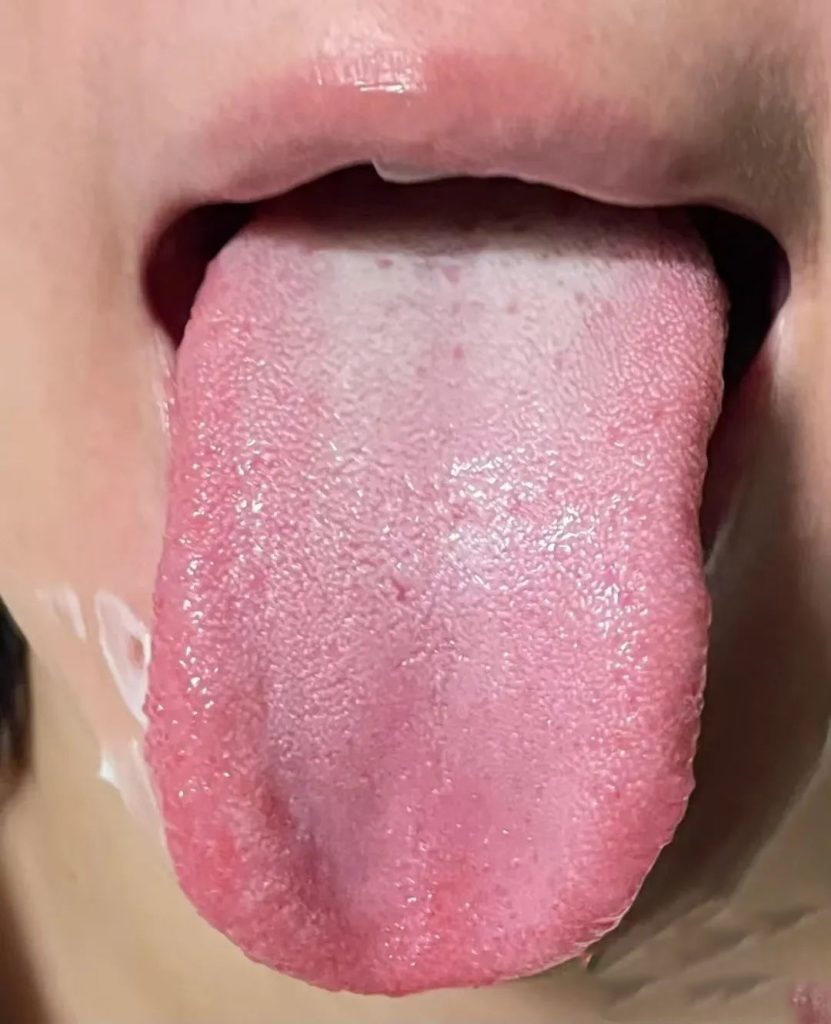

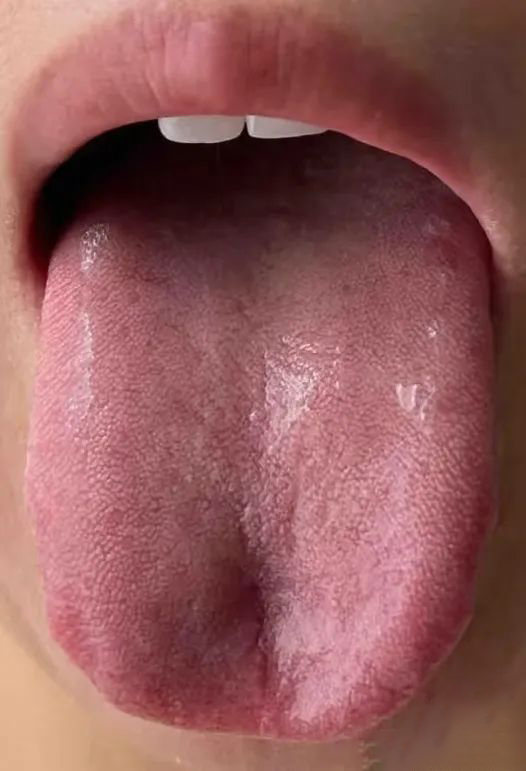

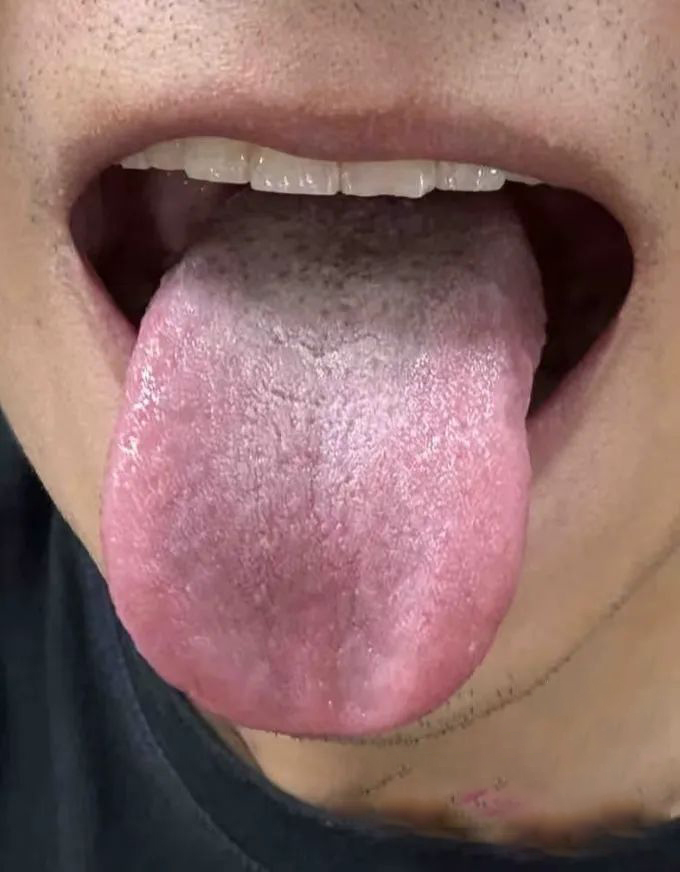

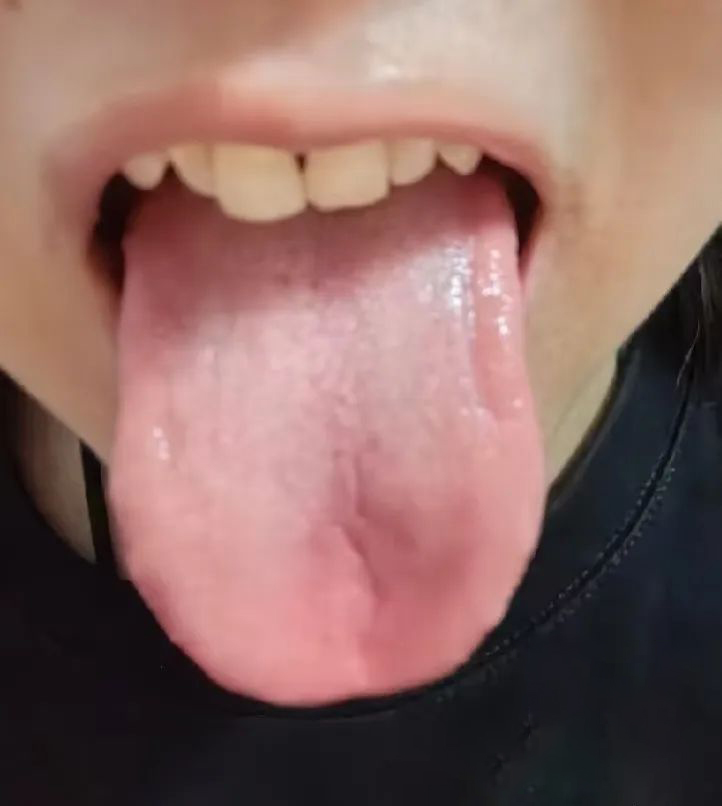

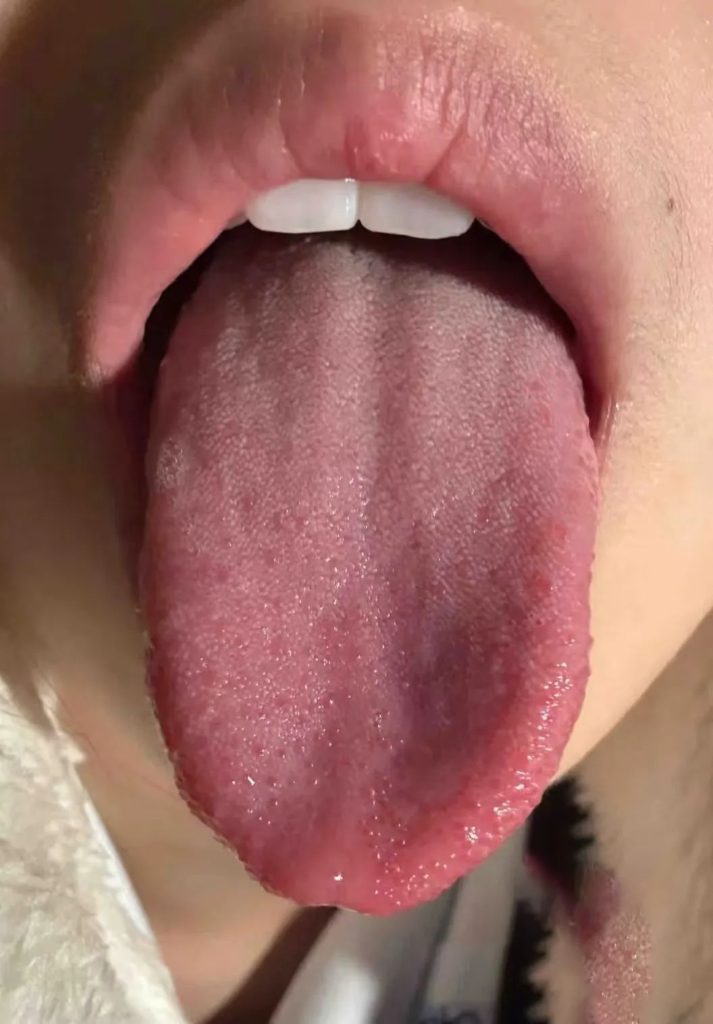

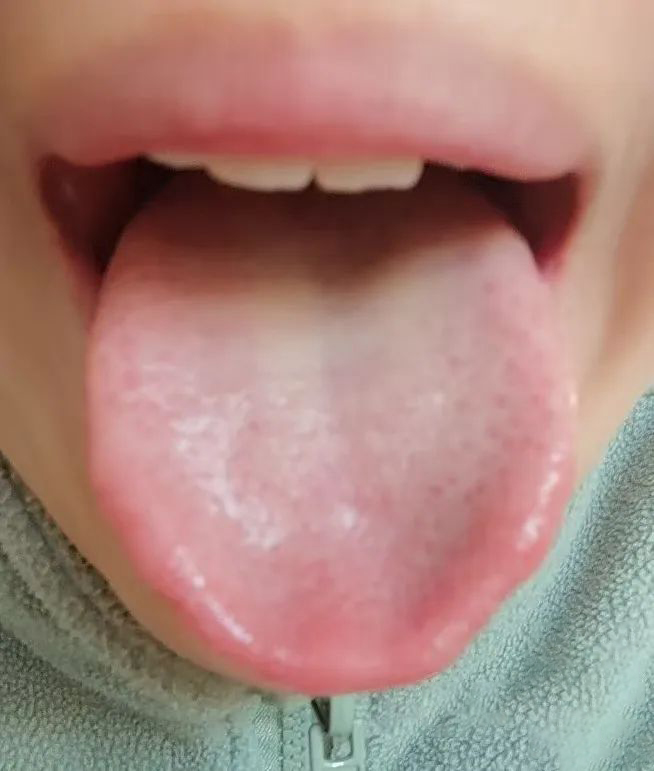

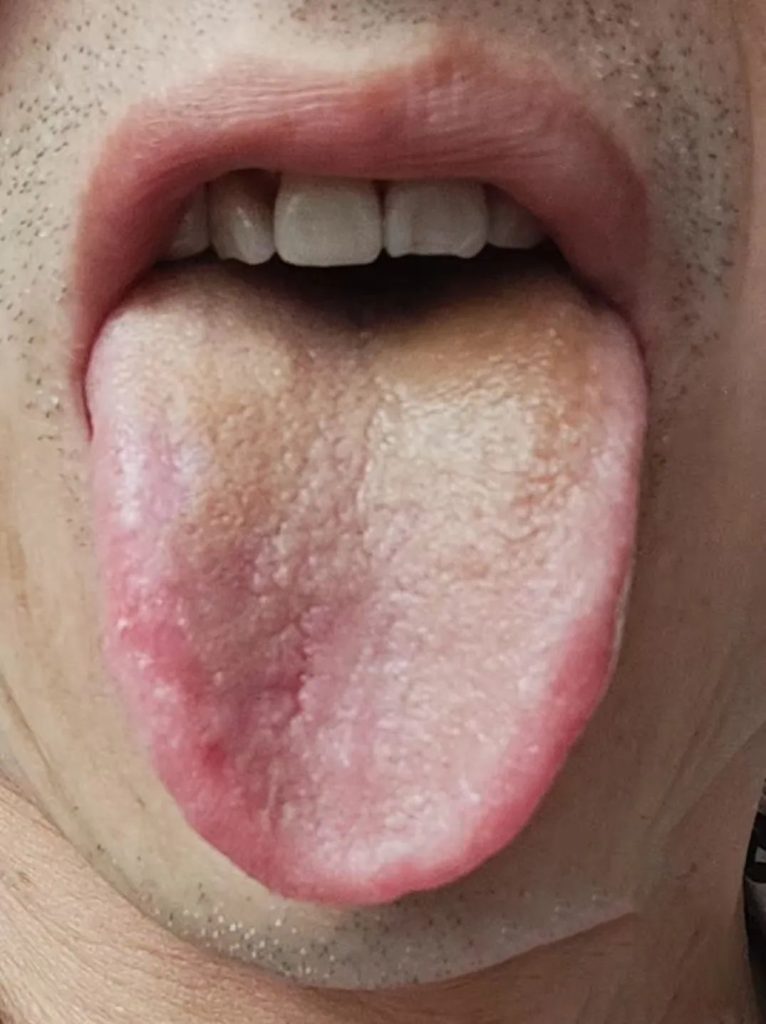

勺子舌は、名前の通り、舌の前部に穴があり、形状が勺の頭に似ており、中央が凹んで周囲が隆起しています。以下に勺子舌の画像を載せます:

一、勺子舌の再定義:上焦の虚弱と鬱結の舌象コード

1. 形態特徴と命名の根拠

- 形態説明:舌の前部が勺状に凹んでおり、周囲が隆起し、上焦の心肺領域に対応します(舌象図1参照)。

- 核心病機:

- 虚証:上焦の大気下陷(宗気不足)→ 肺脾腎三焦の気化失調。

- 実証:鬱結阻滞(気血痰瘀の互結)→ 清気上昇せず、濁気下降せず。

勺子舌の病機についての説は様々ですが、私が読んだ後、他の説は理解しにくく、使いづらいと感じました。そこで私は再解釈を行い、臨床で使いやすくなったので、ここで共有します。

勺子舌は舌の前部に穴があり、その穴はその部分が不足していることを示しています。その部分は上焦に対応しており、それは上焦の不足を意味します。張錫純はこの状態を上焦の大気下陷と呼び、実際には教科書で言う宗気虚です。

心肺は上焦にあり、上焦の大気不足は直接心肺の機能に影響を与え、患者には心悸、息切れ、倦怠感、風邪をひきやすい、動けば汗をかくなどの症状がよく見られます。

心機能に影響を与えると、心気が不足し、心臓が代償的に狂ったように血液を送り出すため心悸が起こります。肺機能に影響を与えると、気が不足し、息切れが起こります。全体の気分が不足すると倦怠感が出ます。

上焦の大気不足で、衛気も不足し、表虚が固まらないため、風邪をひきやすく、動けば汗をかきます。

人体の気の運行法則は、下焦の元気から始まり、中焦の胃気で生成され、上焦の大気に上昇し、全身の衛気に散布される順序に従います。

この基本的な論理は誰かが発明したものではなく、自然に存在するものです。

2. 理論の起源

- 《黄帝内経》の気機運行法則:“飲入於胃、游溢精気、上輸於脾、脾気散精、上帰於肺、通調水道、下輸膀胱、水精四布、五経並行。”これは人体の気機運行の大まかな法則を明らかにしています。

“飲入於胃→脾気散精→上帰於肺→通調水道→下輸膀胱”(気機運行法則)。 - 張錫純の「大気下陷」理論:

“大気者、元以元気為根本、以水穀為養料、以胸中為宅窟”(《医学衷中参西録》)。

また、他の記事では、この勺子舌から男性が早漏かどうかを見ることができると書かれています。これも根拠があります。

肺と腎は金水相生の関係にあり、肺気が不足すると腎水も不足します。また、この心気、特にこの心火は下焦に降りて、腎陽を補い、腎水を温める必要がありますが、今は心気も虚し、腎陽も不足しているため、腎水が寒くなります。

このように勺子舌は腎陰陽両虚を引き起こし、多くの男性科の問題を引き起こします。陽痿、早漏、遺精などが見られます。

したがって、この勺子舌はさらに進展すると如意舌になり、舌根も凹むようになります。この記事を読めばわかります。

技法篇 | 舌診の如意舌の解構(下元の損耗、上焦の大気下陷)

上記では主に上焦の大気下陷について述べましたが、人体の気機運行法則に基づいて、この上焦の大気不足は、自身の虚弱だけでなく、中焦と下焦の脾腎の虚弱によるものである可能性もあります。

これは虚の観点からの話ですが、実の観点から言えば鬱結の問題であり、これも非常に一般的です。特に肝気鬱滞や痰瘀の鬱滞が上焦にあり、上焦が邪気に占領されると、清気は自然と上昇しません。

私は治療の過程でこのような状況に遭遇したことがあります。鬱結がある場合は必ず鬱結を解消する必要があります。そうしないと、大気を昇提すると、患者は剣突付近が特に重苦しいと感じ、鬱結が開かないと、この気は剣突付近に詰まってしまいます。非常に具体的です。

総じて勺子舌の病機は:上焦の大気下陷(肺脾腎虚)、鬱結(気血痰寒熱等)

用薬については、私がよく使うものに張錫純の升陷湯シリーズ、補益気湯、生脈飲、血府逐瘀湯、李東垣の半夏白朮天麻湯、二陳湯、温胆湯などがあります。

二、11枚の舌象図解と調整方案

1. 典型的な勺子舌の分類

以下に具体的な舌象を見てみましょう。エネルギーが限られているため、舌象の分析に重点を置き、次版で用薬の詳細な解析を検討します。

2. 典型的な勺子舌の用薬ロジック

| 舌象特徴 | 核心病機 | 推薦方剤 |

|---|---|---|

| 舌前深穴+裂け目 | 鬱結化火+気陰両虚 | 血府逐瘀湯+生脈飲 |

| 舌前凹み+舌根白膩 | 大気下陷+脾腎陽虚 | 補中益気湯+右帰丸 |

| 舌前膨張+黄膩苔 | 痰熱鬱結 | 温胆湯+三仁湯 |

| 氷蓋舌+勺子舌複合 | 上熱下寒の虚実混在 | 半夏瀉心湯+交泰丸 |

3. クラシック方剤の解析

- 升陷湯の加減:

黄芪(大気を昇提) + 柴胡(肝を疏し鬱を解) + 桔梗(薬を上行させる) 知母(陰を滋し熱を清める) + 升麻(陽を昇挙し陷を挙げる) → 気機の二重チャンネル調整 - 道門水火丹:

“玄参は腎水を起動→心火を助ける;丹参は心火を降ろす→腎水を温める”(心腎の交通、上熱下寒の解消)。 - ここで黄芪を使って大気を昇挙する問題についてさらに議論します。私のまとめは以下の3点です:

第一、痰湿などの鬱結が特に重い場合、まず鬱結を疏通し、道路が通じた後に黄芪を使って大気を昇挙します。鬱結が開いた場合、自身がそれほど虚弱でなければ、気機は自然と上昇します。同时に使うと、鬱結が即座に開かない場合、気機は剣突付近に鬱滞しやすくなります。

第二、如意舌に遭遇し、腎が封蔵しない象が現れた場合、山茱萸、生竜骨、生牡蠣を使って浮陽を収斂する必要があります。私は通常、封蔵がほぼ完了し、浮陽による上火の象、例えば歯痛、咽痛、口腔潰瘍が治った後に、黄芪を使って大気を昇挙します。

第三、鬱結がそれほど重くなく、下焦も封蔵が必要なほど虚弱でない場合、黄芪を安心して使うことができます。

また、黄芪を使う際には、誰もが知っている黄芪知母法があります。張錫純の《医学衷中参西録》を参考にしてください。

三、臨床ケースと動的調整ガイド

1. 典型的な医案の解析

- ケース1:男性、42歳、勺子舌と胸の圧迫感、息切れ、補中益気湯+丹参15g、2週間後に舌体が徐々に平坦になりました。

- ケース2:女性、38歳、勺子舌+黄膩苔、月経が長引く、温胆湯+益母草30g、1ヶ月後に苔が薄白に変わりました。

2. 調整周期の計画

- 鬱結解消期(1-2週間):柴胡疏肝散をベースに、郁金、香附で肝を疏します

- 大気昇挙期(3-4週間):補中益気湯+升麻、呼吸吐納のトレーニングと併用

- 根本固め期(5-6週間):帰脾丸+逍遥丸を交互に服用、食療では山薬、蓮子を使用

コメントを残す