一、春季養生正當時、節気調理不容錯過

春天、万物復甦、人体の陽気も自然の法則に従って昇発し始める。この時、節気の変化に順応して調理を行うことができれば、病気の予防だけでなく、一年間の健康の基礎を固めることができる。しかし、春季の気候は変わりやすく、調理が不適切だと、様々な不適症状を引き起こしやすい。以下では、数つの実際のケースを通じて、春季の一般的な問題とその中医学的な調理方法を深く探求する。

二、ケース分析:春季の一般的な問題と解決策

ケース一:春季の食欲異常——肝気疏泄と脾胃調理

ケースの説明:

30代のママさん、20代の頃に仕事の疲れから体が深刻に消耗し、脈象が陽虚に傾いていた。最近、彼女は自分の食欲が良くなったことに気づいたが、この「良い」は正常な現象ではなく、寝る前の10時過ぎにまだ食べ物が欲しいという形で現れている。

中医学分析:

- 肝は全身の気機の生発を主導し、春季には肝気が昇発し、腎気を調動し、脾胃の機能が強化され、食欲が良くなると現れる。

- しかし、肝気の疏泄は自然の法則に従うべきで、過度に疏泄すると、脾胃の機能が異常になり、食べるべき時には食べず、食べるべきでない時には食べるという現象が起こる。

- このママさんは肝気が過剰で、脾胃の機能が乱れ、寝る前の空腹感が現れている。

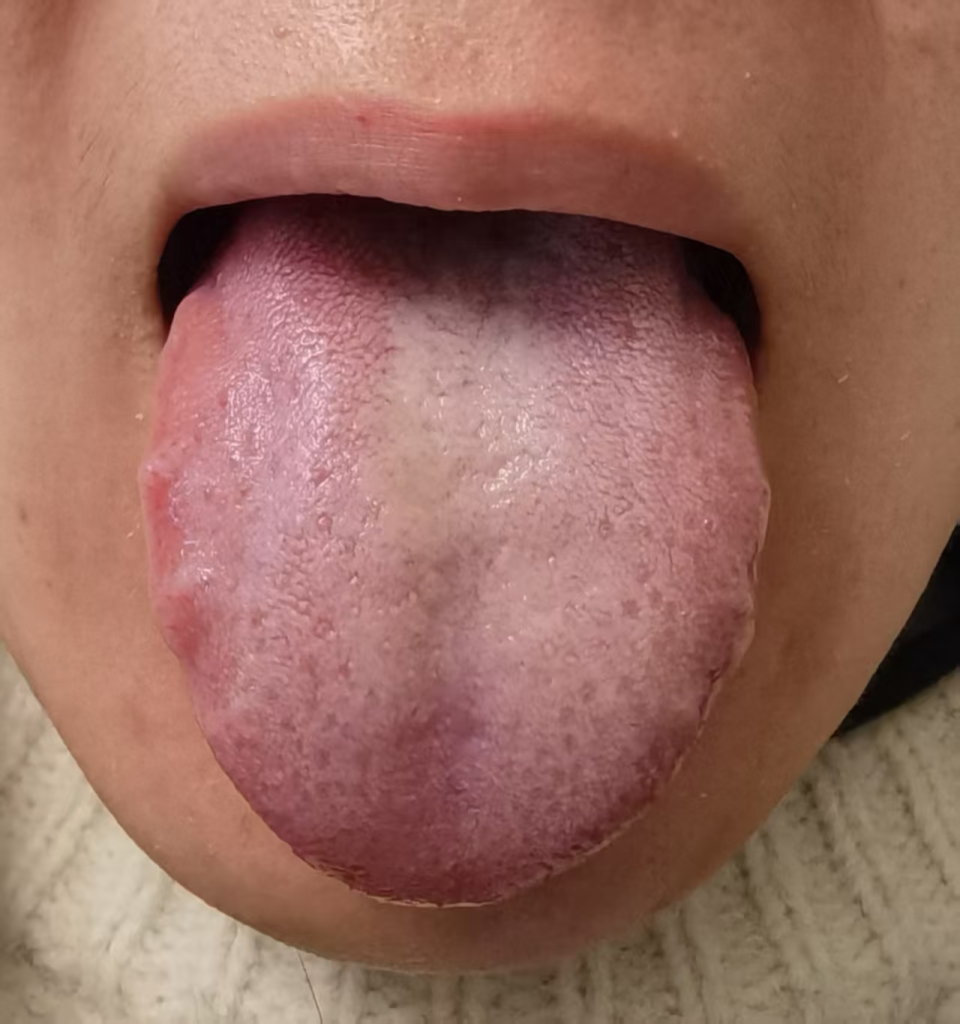

- 舌苔が白濁していることは、体内にある寒湿を示し、脾胃の運化機能が不足していることを示す。

彼女の舌の中央の苔は非常に白濁しており、周囲よりも明らかに白濁している

解決策:

- 肝気を収斂する:ウメと白砂糖のスープを飲むことができ、ウメは肝気を収斂する効果があり、肝気の過度な疏泄を防ぐ。

- 腎を補い肝を助ける:腎気が不足すると肝気の疏泄に影響を与えるため、六味地黄丸などの腎を補う薬を適宜服用し、肝気の正常な疏泄を助けることができる。

- 脾胃を調理する:藿香正気丸を服用し、体内の寒湿を取り除き、脾胃の正常な運化機能を回復する。

延伸思考:

- 子供の寝る前の空腹感は弁証分析が必要:舌苔が濁っていて、内熱が強く、食物が消化されていない場合、脾胃を調理する必要がある。舌苔がきれいで、昼間に運動が多く、消化が速い場合、寝る前の空腹感は正常で、粥や麺などの消化しやすい食物を食べることができる。

ケース二:春季の胃腸不調——寒湿と湿熱の弁別と用薬

ケースの説明:

30代の男性患者が、上吐下瀉、頭痛の症状を示し、舌苔の中央正中線が舌根から舌前部まで厚濁で黄色く、舌質が赤みを帯びている。

彼の舌苔は、中央正中線が舌根から舌前部まで比較的濁っており、周囲の舌苔よりも明らかに厚濁で、舌苔が少し黄色く、純白ではなく、前述の舌苔と比べて非常に明確である。

中医学分析:

- 弁証:

- ①.舌苔が黄濁していることは、湿熱を示し、寒湿ではない。②.舌質が赤みを帯びていることは、体内にある熱を示す。③.症状は冷えによるものではなく、食事の不適によるものである。

- 用薬分析:

- ☆藿香正気丸は寒湿証に適しており、湿熱証には効果が低く、散寒薬が偏って燥熱を引き起こす可能性があり、症状を悪化させる可能性がある。☆小柴胡顆粒は少陽を和解し、肝を疏理し、熱を清め、湿を除くため、この患者に適している。

用薬提案:

- 湿熱感冒に対しては、小柴胡顆粒または小児柴桂退熱顆粒を選択することができる。この患者は胃腸型の湿熱病であるため、小柴胡顆粒の服用を推奨する。

舌苔から、彼が食事から問題を引き起こしたことがわかる、冷えによるものではない。舌が水っぽいかどうかを見る、舌を出して舌の表面に水が明らかに覆われていて、反射が強くて水滴が落ちる場合、それは冷えによるもの;舌が比較的乾燥している場合、冷えによるものではない。

延伸思考:

- 寒湿と湿熱の弁別:

- ☆舌苔が白濁し、水っぽい場合は寒湿を示す。☆舌苔が黄濁し、乾燥している場合は湿熱を示す。☆感冒で冷えている時、舌面が水っぽい;感冒していない時、舌面が乾燥している。

- 食事の注意点:

- 寒冷な食物、例えば馬蹄などを避ける。もし食べる場合は、艾灸や生姜を加えることで寒性を緩和することができる。

ケース三:春季の不眠——脾胃調理が鍵

ケースの説明:

ある大人が年始からずっと不眠で、鼻詰まりの症状を伴い、方剤を服用しても効果が見られない。

中医学分析:

彼の舌苔は白く、寒湿が重い。

- 用薬分析:

- 藿香正気丸を服用し、寒湿を取り除き、中焦の脾胃を疏通し、気機が正常に循環することで、睡眠を改善する。

中医学原理:

- 中医学では、脾胃は後天の本、気血の生化の源であり、脾胃の機能が正常かどうかが全身の気機の循環に直接影響を与える。

- 脾胃の機能が失調すると、上焦の心肺と下焦の腎気が正常に交流できず、不眠を引き起こす。

ケース四:複雑な舌苔ケース——脾胃と腸胃の総合調理

ケースの説明:

飛姐の舌苔は中央が白く、舌先が赤く、中焦の舌先に近い部分の舌質が暗く、中下焦の舌根に近い部分に一団の白濁苔があり、鼻翼にニキビ、喉の異物感、寝ている間にいびきをかくなどの症状を伴う。

舌を上中下焦に分けると、舌先が上焦、舌の中央が中焦、舌根が下焦である。中焦の舌先に近い部分の舌質の色が暗いのは、飛姐が馬蹄を食べたことや、バジルフルーツと青柑橘を飲んだことによるものである。中下焦の舌根に近い部分の一本の赤い線の中に一団の白濁苔があり、これは胃から腸にかけての湿気が非常に重いことを示している。

中医学分析:

- 症状分析:

- ☆舌先が赤いことは、心火が旺盛であることを示す。☆中焦の舌質が暗いことは、脾胃が寒を被っていることを示す。☆中下焦の白濁苔は、腸の湿気が重いことを示す。☆鼻翼にニキビができることは、腸胃に湿熱があることを示す。☆喉の異物感、いびきをかくことは、胃気が降りず、痰湿が阻滞していることを示す。

- 病因分析:

- 食事の不適(馬蹄、バジルフルーツ、青柑橘などの寒冷な食物を食べること)により、脾胃が寒を被り、腸の湿気が重く、胃気が降りない。

解決策:

- 食事の調整:☆ 3日間フルーツの摂取を一時停止し、寒冷な食物を避ける。

- 薬物調理:☆ 藿香正気丸を服用し、寒湿を取り除き、腸胃を疏通する。

- その他の提案:☆ 胃脘部に艾灸を試みるか、牛乳に生姜片を加えて煮沸し、寒性を緩和することができる。湿気を増やす枸杞の摂取を避ける。

三、春季養生の要点まとめ

- 寒湿証:藿香正気丸を選択できる。

- 湿熱証:小柴胡顆粒、小児柴桂退熱顆粒などを選択できる。

- 表熱証:銀翹解毒顆粒を選択できる。

- 寒冷な食物の摂取を避ける。

- 消化しやすく、栄養豊富な食物を適量摂取する。

- 生姜、紅棗などの温性食物を適宜摂取する。

- 規則正しい生活をし、十分な睡眠を確保する。

- 適度な運動を行い、体質を強化する。

- 気持ちを快適に保ち、感情の大きな変動を避ける。

コメントを残す