Шишковидная железа: структура, которая завораживает медиков, философов и мистиков.

1. Тысячелетнее путешествие в тайну

Шишковидная железа, маленький орган размером с горошину, расположенный в глубине мозга, с древних времен служит особым носителем восточной и западной мудрости. Древнеримский врач Гален, обнаруживший эту структуру, напоминающую шишку, в процессе вскрытия, приписал ей магическую миссию регулирования жизненной энергии; в даосских текстах династии Тан “Хуан Тин Цзин” упоминается “Ни Вань Гун”, предсказывающий сверхъестественный статус этой железы; современная наука раскрыла функцию секреции мелатонина, что дало материальное объяснение этому мосту, соединяющему энергии неба и земли.

1. Древнеримский период

Самые ранние описания шишковидной железы и ее возможных функций встречаются в восьмой анатомической работе Галена (Клавдий Гален, ок. 130-ок. 210 гг. н.э.): “О пользе частей тела”. Он объясняет, что ее размер и форма похожи на семена плауна, отсюда и название. Названа железой из-за ее внешнего вида, ее функция также аналогична функции других желез в теле, то есть поддерживает сосуды. Чтобы понять объяснения Галена, следует учитывать два момента:

1. Гален называл боковые желудочки передними, третий желудочек – средним, четвертый – задним;

2. Гален считал, что желудочки заполнены “духовной энергией, душой” (psychic pneuma), тонким, бесформенным газообразным или парообразным веществом, которое является первым инструментом человеческой души.

Важно: в трихотомии следует различать душу (Soul, psyche) и дух (spirit, pneuma), в дихотомии это различие не делается:

“Душа” (soul) обозначает как невидимую, так и видимую сторону человека, на греческом – Psyche, все животные, включая человека, имеют тело и душу. “Дух” (spirit) на греческом – pneuma, происходит от слов “ветер, дыхание”, отличие человека от животных в том, что у человека есть тело, душа и дух, дух – это духовная сторона, данная человеку Богом, через которую человек общается с Богом.

2. Период Византийской империи

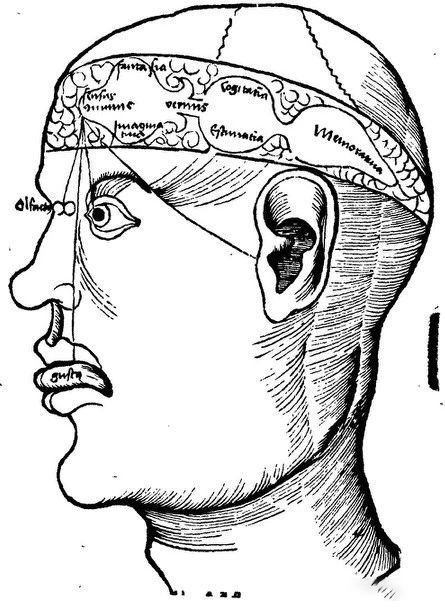

Поздний IV век, Посидоний из Византии: воображение исходит из передней части мозга, разум – из средней, память – из задней.

Немезий из Эмесы (около 400 г. н.э.): воображение исходит из передних желудочков, разум – из средних, память – из задних. Эта теория продолжалась до середины XVI века, несмотря на множество вариаций, наиболее важная вариация принадлежит арабскому врачу Авиценне (980-1037 гг. н.э), который, проецируя психологические функции, описанные Аристотелем в “О душе”, на систему желудочков мозга, создал уникальную теорию.

3. Средние века

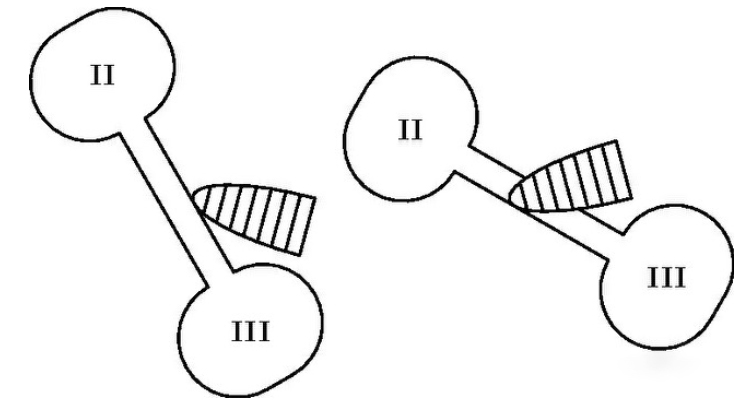

Qusta ibn Luqa (864-923) в своей работе “Душа и дух” объединил учение Немезия о расположении желудочков и учение Галена о червеобразной части мозга между средним и задним желудочками (контролирующей животную душу), указав, что при воспоминании человек смотрит вверх, поднимая червеобразную часть мозга, открывая канал и восстанавливая память из заднего желудочка; напротив, при размышлении человек смотрит вниз, закрывая канал червеобразной частью мозга, защищая “дух” в среднем желудочке от воздействия памяти в заднем желудочке. Эта теория оказала огромное влияние на Европу XIII века.

В последующих средневековых текстах термин “шишковидная железа” использовался для обозначения “червеобразного” клапана, таким образом, возвращаясь к идее регулирования потока “духа” шишковидной железой, с чем Гален, безусловно, не согласился бы, поскольку автор игнорировал различие, сделанное Галеном между шишковидной железой и “червеобразной частью”. Взгляды Мондино деи Луччи (1306) только усилили эту неразрешенную путаницу: сосудистое сплетение в боковых желудочках – это “червь”, расположенный между передними и средними желудочками, способный открывать и закрывать канал, таким образом, в позднем средневековье “червь” мог обозначать по крайней мере три различных участка мозга: червь мозжечка, шишковидная железа и сосудистое сплетение.

4. Возрождение

В начале XVI века анатомия сделала огромный шаг вперед, с нашей точки зрения, по крайней мере, два момента очень важны: во-первых, Никколо Масса (1536) обнаружил, что в желудочках содержится не газ или парообразная “душа”, а жидкость (спинномозговая жидкость); во-вторых, Андреас Везалий (1543) выступил против всех теорий о расположении желудочков и теорий о том, что сосудистое сплетение, шишковидная железа и червь мозжечка могут регулировать поток души в желудочках.

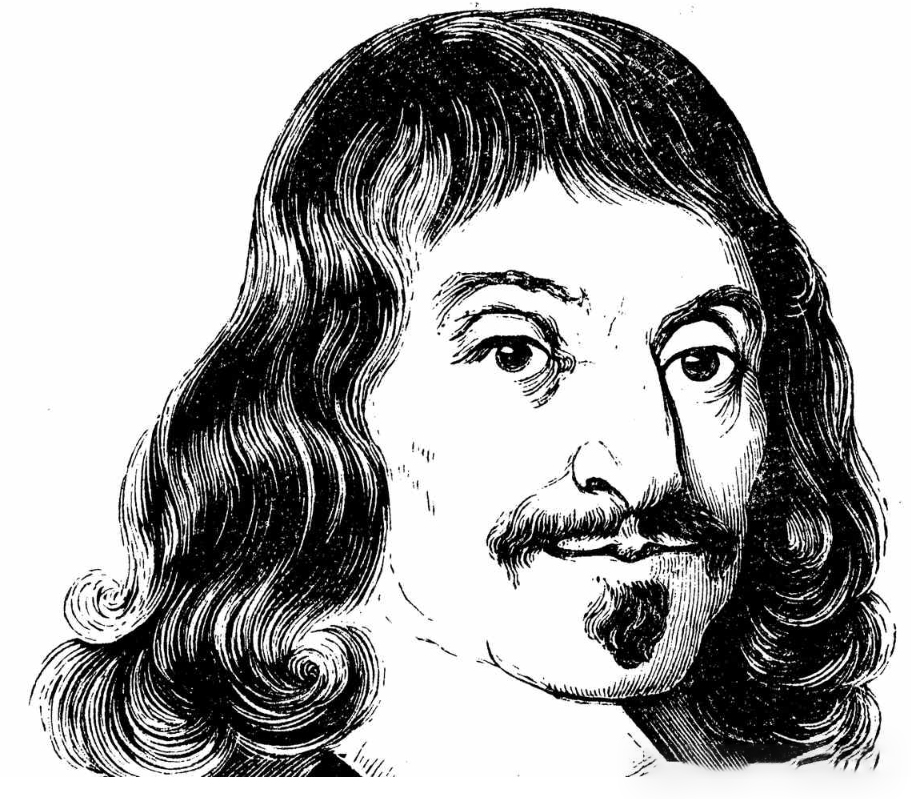

Особо следует упомянуть взгляды Декарта на шишковидную железу: Рене Декарт (1596-1650) известен современникам своими вкладами в математику и философию. Да, он однажды сказал

— Я мыслю, следовательно, я существую.

Он также

— изобрел координатную систему, основал аналитическую геометрию.

Но он также проявлял большой интерес к анатомии и физиологии. Обсуждение шишковидной железы появляется в его первой книге “Трактат о человеке”, в письмах, написанных в 1640-1641 годах, и в его последней книге “Страсти души”.

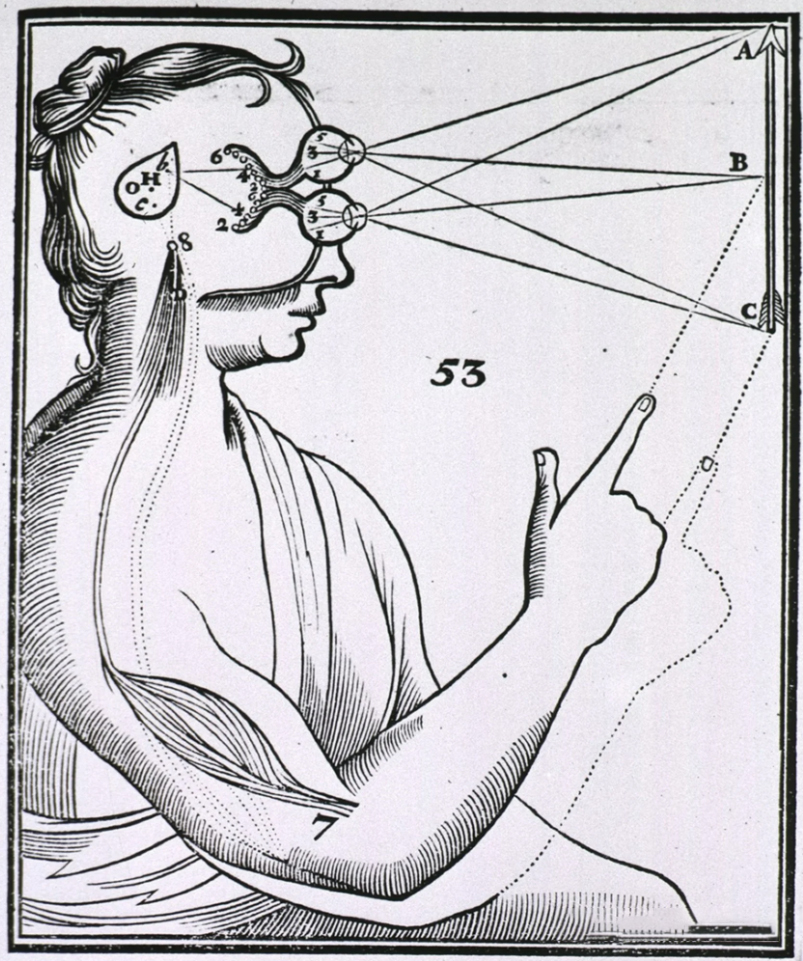

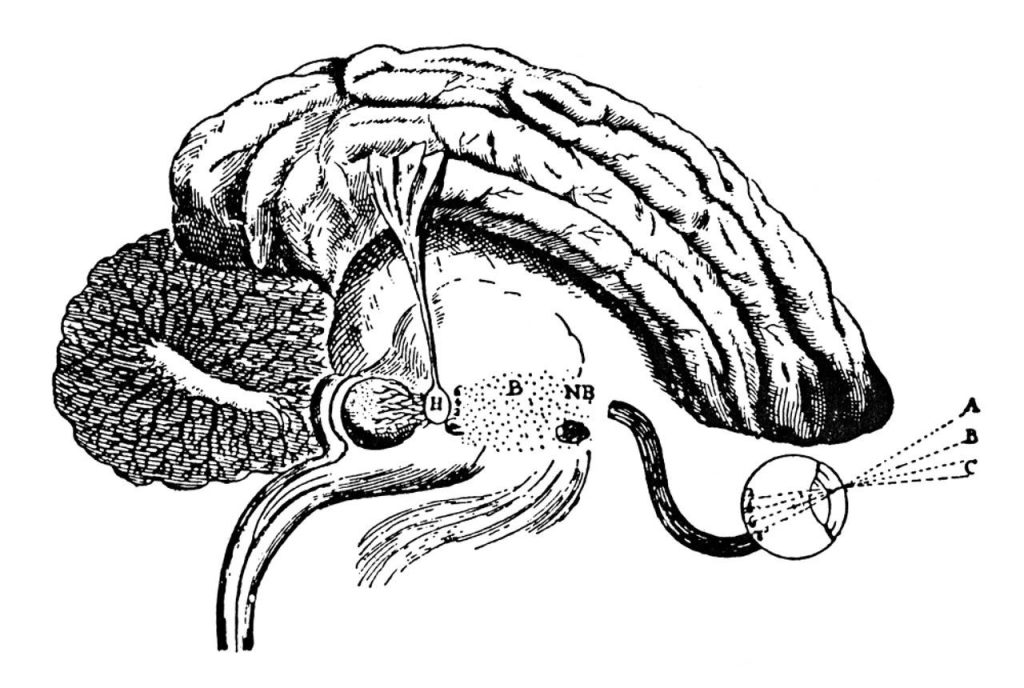

①. “Трактат о человеке”

В этой книге Декарт представляет человека как сочетание тела (body) и души (soul), созданных Богом, “тело” человека – это всего лишь машина “Я предполагаю, что тело – это ничто иное, как статуя или машина, сделанная из земли, которую Бог формирует с явным намерением сделать ее как можно более похожей на нас”. В академической философии психологическая и физиологическая деятельность “тела” называется “душой”. В учении Декарта шишковидная железа играет важную роль, поскольку она включена в процессы восприятия, воображения, памяти и движения. К сожалению, некоторые анатомические и физиологические предположения Декарта ошибочны как по стандартам того времени, так и по современным. Во-первых, Декарт считал, что шишковидная железа висит в среднем желудочке, что на самом деле не так, как уже указывал Гален. Во-вторых, Декарт считал, что шишковидная железа наполнена “душой”, которая доставляется окружающими ее маленькими артериями, на самом деле, Гален уже указывал, что вокруг шишковидной железы находятся вены. В-третьих, Декарт описывал “животную душу” как “легкий ветер или активное и чистое пламя”, “душа” заполняет желудочки, как ветер наполняет паруса, но 100 лет назад Никколо Масса (1536) уже указал, что в желудочках содержится не газ, а жидкость. Кроме того, Декарт объяснял движение тела следующим образом: существует два типа движения тела, один вызван движением шишковидной железы, другой – рефлексом (“душа” обменивается через канал между двумя полушариями мозга, что отличается от современного понятия рефлекса). Движение шишковидной железы вызывается 1. силой “души”; 2. “душой”, свободно блуждающей в желудочках, и 3. стимуляцией органов чувств.

②. Письма Декарта около 1640 года

Мое мнение таково, что эта железа является главным местом пребывания души и местом, где формируются все наши мысли. Он дал следующие причины: “Кроме шишковидной железы, я не нашел ни одной части мозга, которая не была бы парной, наши глаза видят одно и то же, уши слышат один и тот же звук, может возникнуть только одна мысль, впечатления, поступающие в наши глаза и уши, должны сойтись в какой-то части тела до того, как их обработает “душа”, и нет более подходящего места, чем эта железа. Расположение в центре черепной полости также предоставляет такую возможность; вокруг нее есть приток “духа” от ветвей сонной артерии”. Также “шишковидная железа маленькая, легкая и легко перемещается”, почему же тогда гипофиз не является местом пребывания души? Он тоже не парный, “потому что гипофиз неподвижен и расположен вне мозга”. О памяти Декарт говорил: “Память существует не только в полушариях мозга, но и в шишковидной железе и мышцах”, есть также форма памяти, зависящая только от “души” и полностью разумная.

③. “Страсти души”

Это последняя опубликованная книга Декарта, в которой он изложил свою классическую “теорию дуализма тела и души”. В этой книге он более подробно описал нейрофизиологию и нейропсихологию шишковидной железы (хотя многие из его взглядов сейчас кажутся абсурдными, в то время Декарт был как бог). Низшая и высшая части “души” часто конфликтуют, маленькая железа (шишковидная железа), расположенная в центре мозга, может быть сдвинута “душой” в одну сторону и “духом” в другую, “дух” двигает железу, чтобы вызвать желание “души” к чему-либо, и “душа” противодействует этому, толкая железу в обратном направлении, что и вызывает этот конфликт.

5. После Декарта

При жизни Декарта его взгляды на нейрофизиологию шишковидной железы не получили широкого признания, после его смерти эта теория была почти повсеместно отвергнута. Уиллис (1664): “Не могу поверить, что это место пребывания души. У животных, у которых отсутствуют высшие способности души, такие как воображение и память, шишковидная железа больше”. Стенсен (1669) указал: “Анатомическая основа, предполагаемая Декартом, ошибочна, поскольку шишковидная железа не висит в среднем желудочке и не окружена артериями, а окружена венами”.

①. Научный прогресс

До 1828 года Мажанди (Magendie) все еще поддерживал теорию, отвергнутую Галеном и поддержанную Кустой ибн Лукой: шишковидная железа – это клапан, открывающий и закрывающий водопровод. Исследования шишковидной железы начали меняться только во второй половине XIX века, сначала некоторые ученые выдвинули гипотезу, что шишковидная железа – это рудиментарный орган, “третий глаз”. На основе этой гипотезы до сих пор существуют модифицированные теории. Во-вторых, некоторые ученые предположили, что шишковидная железа – это эндокринный орган, и в XX веке эта теория была практически установлена. В 1958 году впервые был выделен гормон, секретируемый шишковидной железой: мелатонин. В 90-е годы XX века мелатонин был провозглашен “универсальным лекарством”, а затем стал самым продаваемым питательным веществом.

②. Псевдонаука

Хотя статус шишковидной железы в философии снизился, в некоторых областях псевдонауки она остается популярной. К концу XIX века основательница теософии Блаватская (автор “Тайной доктрины”) связала “третий глаз”, обнаруженный сравнительными анатомами того времени, с “глазом Шивы”, в который верили “индийские мистики”, и пришла к выводу, что шишковидная железа – это рудимент этого “духовного органа зрения”.

В учении индуизма о кундалини шестой чакры аджна также соответствует шишковидной железе, это учение также связано с тантрой и йогой.

В даосизме “Ни Вань Гун”, “открытие небесного глаза” также соответствует шишковидной железе. “Цзы Цин Чжи Сюань Цзи”: “В голове есть девять дворцов, соответствующих девяти небесам, центральный дворец называется Ни Вань, также известный как Хуан Тин, Куньлунь, Тянь Гу, у него много имен”. “Дун Чжэнь Тай Шан Дао Цзюнь Юань Дань Шан Цзин”: “В голове есть девять дворцов: между бровями на один дюйм вглубь – это дворец Мин Тан, на два дюйма – дворец Дун Фан, на три дюйма – дворец Дань Тянь, на четыре дюйма – дворец Лю Чжу, на пять дюймов – дворец Юй Ди; дворец Дань Тянь – это также место шишковидной железы”.

Список литературы “Стэнфордская философская энциклопедия”

2. Множественные изменения идентичности в потоке цивилизации

1. Духовный центр древнегреческой медицины

Гален в “Пользе частей тела” выдвинул революционную идею: эта структура, расположенная на вершине третьего желудочка, не только центр регуляции жидкостей, но и место пребывания души (pneuma). Он разделил тело на три энергетических канала – артерии несут “жизненную энергию”, вены – “естественную энергию”, нервы – “животную энергию”, и шишковидная железа является точкой их пересечения.

2. Энергетический центр восточных практик

Даосские тексты по внутренней алхимии подробно описывают путь культивирования “девяти дворцов Ни Вань”: “небесный глаз” между бровями соответствует области шишковидной железы в современной анатомии, “верхнее даньтянь Ни Вань Гун”, упомянутое в “Хуан Тин Цзин”, образует энергетическую матрицу с гипофизом и шишковидной железой. “Проявление света секса”, вызванное медитацией, по сути, активирует фоточувствительную функцию шишковидной железы через вибрации определенной частоты.

3. Познание революции эпохи Возрождения

Декарт выдвинул шокирующую “теорию души шишковидной железы”, утверждая, что этот “духовный баланс” может ощущать колебания космической энергии. Несмотря на ошибки в анатомическом позиционировании, он случайно раскрыл свойство шишковидной железы как центра электромагнитной индукции. Современные исследования показали, что биологическое электрическое поле человека действительно формирует здесь особую зону фокусировки.

3. Современная наука расшифровывает древнюю мудрость

1. Центр регулирования биологических часов

Секреция мелатонина шишковидной железой следует суточному ритму, изменения его концентрации напрямую влияют на качество сна. Это совпадает с утверждением “Хуан Ди Нэй Цзин”: “Когда заканчивается янская энергия, человек ложится спать, когда заканчивается иньская энергия, человек просыпается”. Исследования показали, что длительное бодрствование ночью приводит к кальцификации шишковидной железы, что подтверждает предупреждение китайской медицины: “Не спать в полночь – вредить душе желчного пузыря”.

2. Клапан регулирования эмоций

Механизм превращения серотонина в мелатонин раскрывает биохимическую основу колебаний настроения. Феномен, описанный в “Лин Шу Бэнь Шэнь”: “Когда энергия сердца истощена, человек печалится, когда она избыточна, человек смеется без остановки”, тесно связан с функцией шишковидной железы по регулированию обратного захвата 5-HT. Клинически подтверждено, что у пациентов с сезонным аффективным расстройством после целенаправленного лечения шишковидной железы симптомы значительно улучшаются.

3. Развитие сверхчувственных способностей

Сканирование fMRI показало, что у медитирующих кровоток в шишковидной железе увеличивается на 300%, что полностью соответствует опыту “открытия третьего глаза” в тантре. Квантовая биология обнаружила, что шишковидная железа способна принимать квантовые сигналы, что дает научное обоснование практике “наблюдения за путем небес и следования за ним” из “Чжоу И Цань Тун Ци”.

4. Уроки здорового образа жизни в диалоге времен

1. Метод оздоровления по циклу “Зи У Лиу Чжу”

Следуя ритму “Ян Цяо Май открывается в полночь”, входя в глубокий сон с 23:00 до 1:00, можно обеспечить эффективную секрецию восстанавливающих гормонов шишковидной железой. В “Сюй Лин Яо Чжи” Мин династии Лэн Цянь подчеркивал: “Ночью ложиться спать с закрытыми глазами, чтобы питать дух, утром вставать и стучать зубами, чтобы генерировать эссенцию”, что является древней практикой активации функции шишковидной железы.

2. Техника регулирования световой информации

Утренние солнечные ванны могут стимулировать шишковидную железу для сброса биологических часов, что соответствует мудрости оздоровления из “Цзун Шэн Ба Цзянь”: “Во время восхода солнца, стоя лицом на восток, дышать”. Использование янтарного света ночью, имитирующего спектр света свечей, является современным ответом на предупреждение древних: “Спать при ярком свете – истощать юаньян”.

3. Тренировка энергетического резонанса

Даосская практика “У Ци Чжао Юань” требует концентрации внимания на точке Бай Хуэй, современные исследования показали, что эта область находится в электромагнитном резонансе с шишковидной железой. Стимуляция звуковыми волнами определенной частоты (432 Гц) в сочетании с ароматом сандалового дерева может повысить активность шишковидной железы, достигая эффекта “возвращения эссенции для питания мозга”, описанного в “Бао Пу Цзы”.

Заключение: Ключ к жизни, соединяющий небо и человека

От канала духовной энергии эпохи Галена до энергетического узла современной квантовой биологии, шишковидная железа всегда несла в себе человеческий вопрос о сути жизни. Когда мы в лабораториях расшифровываем ее молекулярную структуру, мы также заново открываем тайны жизни, предсказанные “Хуан Тин Цзин”. Этот мост мудрости, простирающийся через тысячелетия, напоминает нам: истинный путь к здоровью и долголетию всегда основывается на уважении и следовании законам природы.

Оставить ответ