松果体:一个让医学家、哲学家及神秘主义者均为之着迷的结构。

一、跨越千年的神秘探索之旅

松果体这个位于大脑深处豌豆大小的器官,自古以来就是东西方智慧交融的特殊载体。古罗马医师盖伦在解剖中发现这个形似松果的结构,赋予它调节生命能量的神奇使命;唐代道家典籍《黄庭经》记载的”泥丸宫”,早已预言了这个腺体的超凡地位;当代科学揭示的褪黑素分泌功能,则为这座连接天地能量的桥梁提供了物质注解。

1.古罗马时期

最早的关于松果体及其可能的功能的描述见于盖伦(Claudius Galenus,ca. 130-ca. 210 CE)的第8部解剖著作:《On the usefulness of the parts of the body》。他解释到其大小和形状和石松的种子相似,因而得名。称其为腺体是因为其外形,其功能也和身体其他部位的腺体功能一样,也就是对血管有支持作用。为了明白盖伦的阐述以下两点应该明白:

1.盖伦将双侧侧脑室称为前脑室,第三脑室为中脑室,第四脑室为后脑室;

2.盖伦认为脑室内充满着“精神灵气、灵魂”(psychic pneuma),一种清雅、无定形的气体样或水汽样物质,这种物质是人类灵魂的第一工具。

注意:三元论要区别魂Soul (psyche)与灵 spirit (pneuma)的不同,二元论时不做区分:

“魂”soul,既指人无形的一面,也指有形的一面,希腊语称之为Psyche,所有的动物包括人都有身体和灵魂。“灵”spirit,希腊语称之为pneuma,与wind, breath同源,人与动物的区别在于人除了有body和soul还有spirit,spirit是神赋予人灵性的一面,人通过spirit与神交流。

2.、拜占庭帝国时期

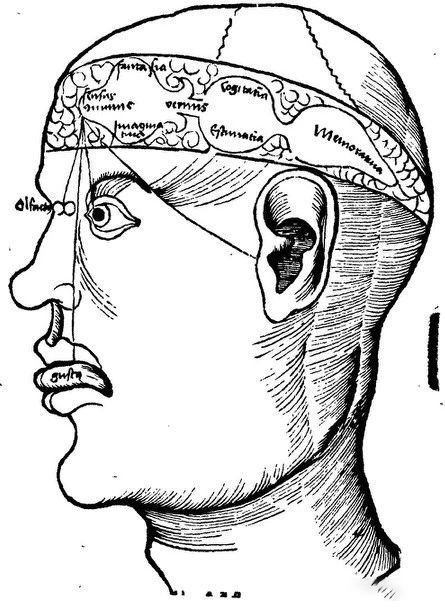

拜占庭的波西多尼乌斯(4世纪晚期):想象源于脑前部,理性源于脑中部,记忆源于脑后部。

艾梅沙的奈美西乌(大约公元400年):想象源于前脑室,理性源于中脑室,记忆源于后脑室。后一种理论一直持续到16世纪中期,尽管有很多变体,最重要的变体来自阿拉伯医学家阿维森纳(Avicenna,980–1037 CE),他通过将亚里士多德《论灵魂》中阐述的心理功能区分投射到大脑脑室系统上,构建出独特的理论。

3、中世纪

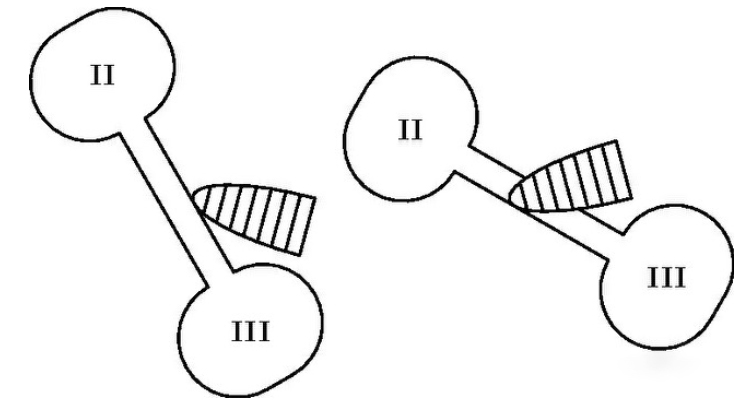

Qusta ibn Luqa (864–923)的论文《魂与灵》将奈美西乌脑室位置教义和盖伦的中后脑室之间脑的蠕虫样部分(控制着动物灵魂)结合指出:人在回忆时会向上看,抬升脑的蠕虫样部,打开通道,从后脑室中恢复记忆;相反,人在思考时会向下看,这样脑的蠕虫样部分就关闭通道,将“灵”保护于中脑室而不被后脑室中的记忆打扰。这种理论在13世纪的欧洲影响力极大。

在后来的中世纪文献中,“松果腺”这个词被指代“蠕虫样”阀门,这样松果腺调节“灵”流动的观点又回来了,盖伦肯定是不同意这种观点的,因为那位作者忽略了盖伦对松果腺和“蠕虫样部分”所做的区分。Mondino dei Luzzi (1306)的观点更增加了这种未阐明的困惑:侧脑室中的脉络丛就是位于前中脑室之间能够打开和关闭通道的“蠕虫”,因此在中世纪晚期“蠕虫”可指代脑中至少3个不同的部位:小脑蚓、松果体和脉络丛。

4、文艺复兴

16世纪初期,解剖学有了巨大进展,从我们的观点来看,至少有两点非常重要:首先,Niccolò Massa (1536)发现脑室内不是充满气体或水汽样“魂”,而是充满液体(脑脊液);其次,Andreas Vesalius (1543)反对所有脑室位置理论以及依此而形成的脉络丛、松果腺及小脑蚓可以调节脑室内魂魄流动的理论。

重点说一下笛卡尔关于松果体的观点:笛卡尔(René Descartes,1596–1650)因其对数学及哲学的贡献而为现代人所熟悉。没错,他曾说过

—-我思故我在。

他也曾

—-发明坐标系,创立解析几何。

但他对解剖及生理学也有浓厚兴趣。对松果体的讨论出现在他的第一本书《Treatise of man》、写于1640-1641年间的信件以及他的最后一本书《The passions of the soul 》。

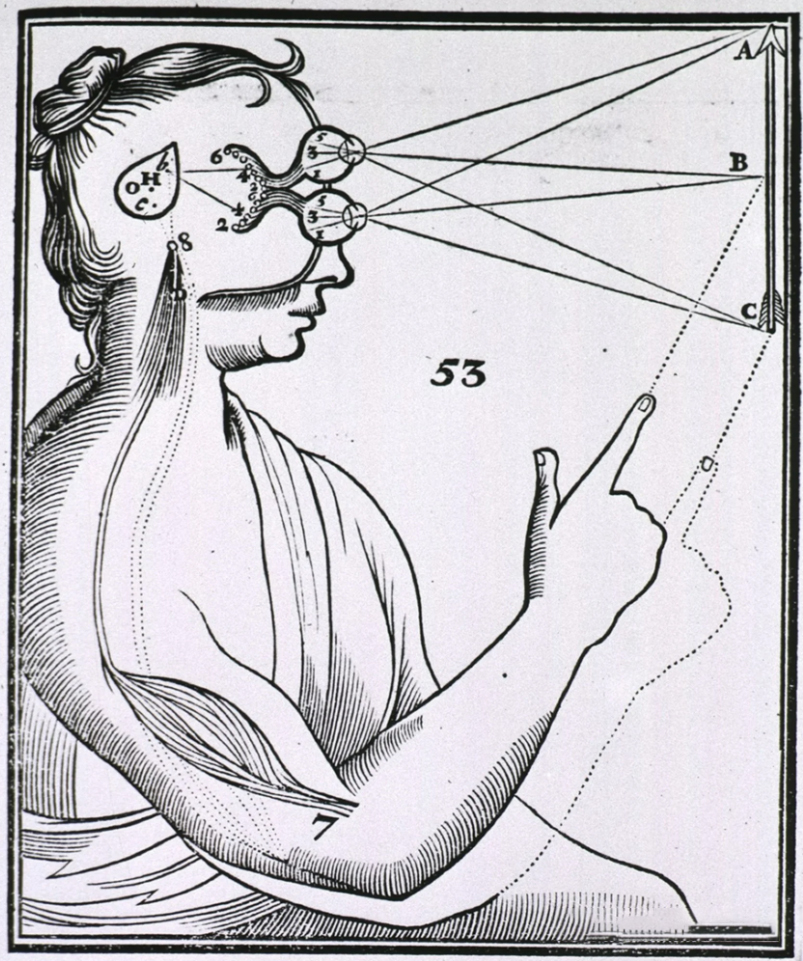

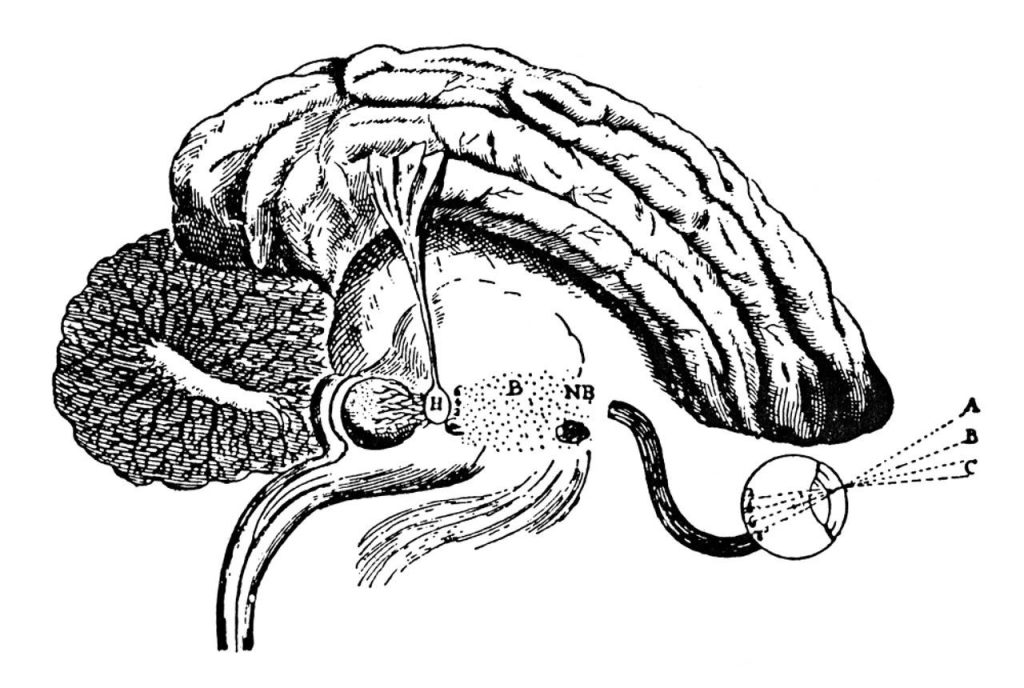

①.《Treatise of man》(《人论》)

在这本书中笛卡尔把人塑造为神所创造的身体(body)与魂(soul)的结合体,人的“身体”仅仅只是一台机器“I suppose the body to be nothing but a statue or machine made of earth, which God forms with the explicit intention of making it as much as possible like us”–我认为,身体不过是由泥土塑造的一座雕像或一台机器,上帝创造它时带有明确的意图,即尽可能地让它与我们相似。学院派哲学中“身体”的心理与生理活动称为“魂”。笛卡尔学说中松果腺扮演着重要角色,因为它被包含在感觉、想象、记忆及运动的产生中。不幸的是,笛卡尔一些解剖及生理的基础假设无论是按照当时的认知还是现在的标准都是错误的。首先,笛卡尔认为松果体悬于中脑室,而实际上不是这样子,盖伦早就指出来了。其次,笛卡尔认为松果腺充满“灵魂”这些“灵魂”被围绕其周围的小动脉输送过来,实际上,盖伦早就指出松果腺周围围绕的是静脉。第三,笛卡尔把“动物灵魂”描述成“一种清幽的风,或者活跃而纯粹的火焰”,“灵魂”充满脑室,就像风拂向船帆,但是100年前Niccolò Massa (1536)就指出脑室内不是充满气体,而是充满液体。另外,笛卡尔对身体运动的说明如下:有两种类型的身体运动,一类是由松果体的运动引发的,另一类是反射(“灵魂”经两侧大脑半球之间的通道进行交换,这区别于现代解剖学中的反射的概念)。松果体的运动由1.“魂”的力量;2.脑室内随意游荡的“灵魂”以及3.感觉器官的刺激。

②.1640左右年笛卡尔的信件

My view is that this gland is the principal seat of the soul, and the place in which all our thoughts are formed。他这样说给出的理由是:“除了松果腺我找不到脑内哪一部分不是成双出现的,我们的双眼看到同一件事物,双耳听到同一个声音,一次只能冒出一个想法,进入我们双眼和双耳中的印象在“魂”处理之前势必会在身体的某一部位汇合,除了这个腺体,没有哪个部位更为合适。居于颅腔中心,也为此目的提供了可能性;其周围有颈动脉分支所带来的“灵”的注入”。还有就是“松果体小、轻盈、容易被移动”,那垂体为什么不是灵魂居所呢?它也不是成对的,“因为垂体不能移动,而且位于脑外”。关于记忆笛卡尔说“记忆不止存在于大脑半球,也存在于松果体和肌肉”,还有一种记忆形式只依赖于“魂”且完全理智。

③.《灵魂的激情》

这是笛卡尔出版的最后一本书,术中阐述了他经典的“身心二元论”。此书对松果体的神经生理和神经心理学做了更为详细的描述(虽然许多观点在现在看来极为荒谬可笑,但在那个时代,笛卡尔可是神一样的存在)。“魂”的低级部和高级部经常会出现冲突,位于脑中央小的腺体(松果腺)可被“魂”推向一侧,又被“灵”推向另一侧,“灵”推动腺体以引发“魂”对某物的渴望的力量,以及“魂”通过其意愿避免这件事而反向推动腺体的力量就是这种冲突产生的原因。

5.笛卡尔之后

笛卡尔在世时他的松果体神经生理观点并没有得到广泛的认可,去世后这种理论也几乎被全世界否认。Willis(1664):真不敢相信这是灵魂的居所。看起来缺乏想象、记忆等灵魂的高级能力的动物,却有着更大的松果体。Steensen (1669)指出:笛卡尔所假设的解剖基础就是错的,因为松果腺并非悬于中脑室,也并非被动脉围绕而是被静脉围绕。

①.科学进步

直到1828年,马根迪(Magendie)仍然支持盖伦(Galen)所摒弃而库斯塔·本·卢卡(Qusta ibn Luca)所支持的理论:松果体是一种开放和关闭导水管的阀门。对于松果体的研究直到19世纪后半叶才有所改观,首先是部分科学家提出一种假设:松果体是系统发生的遗迹,是退化的“第三只眼”。基于此的修正理论直到今天仍然存在。其次,有科学家假设松果体是一种内分泌器官,20世纪这种理论基本建立。1958年首次分离出来松果体分泌的激素:褪黑素。20世纪90年代,褪黑素被热捧为“万灵药”,接着成了卖相最好的营养素。

②.伪科学

虽然松果体在哲学中的地位降低了,但在一些伪科学领域极为盛行。到19世纪末,神智论创立者Blavatsky(《密宗教义》的作者)将自己时代比较解剖学家发现的“第三只眼”与“印度神秘主义者”所信奉的“湿婆之眼”联系起来,并得出结论认为,松果体是这一“精神视觉器官”退化后的遗迹。

印度教中的昆达利尼学说七脉轮之第六脉轮眉心轮也映射松果体,这种学说也与密宗、瑜伽有关联。

我国道家所称的泥丸宫、开天眼也映射松果体。《紫清指玄集》:“头有九宫,上应九天,中间一宫,谓之泥丸,亦曰黄庭、又曰昆仑、又名天谷,其名颇多。”《洞真太上道君元丹上经》:“头中有九宫:两眉间上却入一寸为明堂宫,却入二寸为洞房宫,却入三寸为丹田宫,却入四寸为流珠宫,却入五寸为玉帝宫;丹田宫即泥丸宫,也是松果体的位置。

参考文献《斯坦福哲学百科全书》

二、文明长河中的多重身份演变

1. 古希腊医学的灵性枢纽

盖伦在《身体各部功用》中提出革命性见解:这个位于第三脑室顶端的结构不仅是体液调节中枢,更是灵魂(pneuma)的居所。他将人体划分为三个能量通道——动脉携”生命精气”,静脉运”自然精气”,神经传”动物精气”,而松果体正是这三大系统的交汇点。

2. 东方修炼体系的能量中枢

道教内丹典籍详细描述了”泥丸九宫”的修炼路径:两眉之间的”天眼”对应现代解剖学的松果体区域,《黄庭经》所述”上丹田泥丸宫”恰与脑垂体、松果体构成能量矩阵。通过冥想激发的”性光显现”,本质上是通过特定频率振动激活松果体的感光功能。

3. 文艺复兴时期的认知革命

笛卡尔提出惊世骇俗的”松果体灵魂论”,认为这个”灵魂天平”能感知宇宙能量波动。尽管其解剖定位存在误差,却意外揭示了松果体作为电磁感应中枢的特性。现代研究发现,人体生物电场确实在此形成特殊聚焦区。

三、现代科学解码古老智慧

1. 生物钟调控中心

松果体分泌的褪黑素遵循日月节律,其浓度变化直接影响睡眠质量。这与《黄帝内经》”阳气尽则卧,阴气尽则寤”的论述不谋而合。研究发现,长期熬夜会导致松果体钙化,印证了”子时不睡伤胆魂”的中医警示。

2. 情绪调节阀门

血清素-褪黑素转化机制揭示情绪波动的生化基础。《灵枢·本神》所述”心气虚则悲,实则笑不休”的现象,与松果体调节5-HT再摄取的功能密切相关。临床证实,季节性抑郁症患者接受松果体靶向治疗后症状显著改善。

3. 超感潜能开发

fMRI扫描显示冥想者松果体血流量增加300%,这与密宗”第三只眼开启”的体验高度吻合。量子生物学发现松果体具备接收量子信号的能力,为《周易参同契》”观天之道,执天之行”的修炼法门提供了科学注脚。

四、古今对话中的养生启示

1. 子午流注养生法

遵循”阳跷脉开于子时”的规律,在23:00-1:00进入深度睡眠,可使松果体高效分泌修复性激素。明代冷谦《修龄要旨》强调”夜卧闭目养神,晨起叩齿生精”,实为激活松果体功能的古法实践。

2. 光信息调节术

晨间日光浴可刺激松果体重置生物钟,对应《遵生八笺》”朝阳初升时,面东吐纳”的养生智慧。夜间使用琥珀色灯光,模仿烛光晚餐的褪黑素友好光谱,正是对古人”卧觉明灯,耗损元阳”警示的现代回应。

3. 能量共振训练

道家”五气朝元”功法要求意守百会穴,现代研究发现该区域与松果体存在电磁共振。通过特定频率声波刺激(432Hz)配合檀香熏燃,可提升松果体活性,实现《抱朴子》所述”还精补脑”的养生效果。

结语:连接天人的生命密钥

从盖伦时代的灵气通道到现代量子生物学的能量节点,松果体始终承载着人类对生命本质的终极追问。当我们在实验室解析其分子结构的同时,也在重新发现《黄庭经》预言的生命奥秘。这座横跨千年的智慧桥梁提醒我们:真正的健康养生之道,永远建立在对自然规律的敬畏与顺应之上。

Leave a Reply